おつかれさまです!行政書士&司法書士、ダブル合格している司法書士「よしと」です。

行政書士試験の合格率ってどのくらい?

どのくらいの難易度なの?難しい?

法律学習経験なしだと厳しい?

普通の社会人が合格するにはどう勉強すれば良い?

そんな風に思っていませんか?

私は法律学習のブランクが6年ありましたが、4ヶ月の勉強で行政書士試験に合格しました。

行政書士試験は難易度が高く、近年は特に難易度が上がっています。ただやみくもに勉強するだけでは何年経っても合格できない人もいるのが現実。

しかし、ポイントをちゃんと押さえてコツコツ勉強を続ければ、行政書士試験は決して難しすぎる試験ではないです。

そのためこの記事では、

|

といったことを客観的な試験データを見ながら解説。

この記事を読むことで、行政書士試験の合格率と難易度が分かり、あなたが合格するためにどのくらい勉強しなければならないかが分かりますよ。

まず合格率と難易度について簡単に結論をまとめておきます。

| 合格率 | 12.13%(令和4年度) 8.27%~15.72%(平成24年度~令和4年度の合格率の範囲) |

| 難易度が 高い理由 |

長時間の試験で問題数が多い 試験範囲が幅広い 足切りラインがある 記述式で稼ぐのが難しい 一般知識等の対策がしづらい 問題が難化傾向 |

行政書士試験は難易度が高いですが、試験データを見ると社会人の合格者が非常に多いです。みんな働きながら勉強して合格しています。

行政書士試験の合格率の推移

直近の司法書士試験の受験者数・合格者数・合格率の推移は以下のとおり。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和4年度 | 47,850人 |

5,802人 |

12.13% |

| 令和3年度 | 47,870人 | 5,353人 | 11.18% |

| 令和2年度 | 41,681人 | 4,470人 | 10.72% |

| 令和元年度 | 39,821人 | 4,571人 | 11.48% |

| 平成30年度 | 39,105人 | 4,968人 | 12.70% |

| 平成29年度 | 40,449人 | 6,360人 | 15.72% |

| 平成28年度 | 41,053人 | 4,084人 | 9.95% |

| 平成27年度 | 44,366人 | 5,820人 | 13.12% |

| 平成26年度 | 48,869人 | 4,043人 | 8.27% |

| 平成25年度 | 55,436人 | 5,597人 | 10.10% |

| 平成24年度 | 59,948人 | 5,508人 | 9.19% |

過去10年の合格者数データは行政書士試験研究センターのサイトに掲載されています。

行政書士試験の合格率はここ11年で8.27%から15.72%の間で推移しています。

近年は11%~12%ぐらいの合格率。

適当に勉強して合格できる難易度ではありません。

行政書士試験と他資格の比較【難易度・合格率・勉強時間】

行政書士試験と他の法律関係試験の必要勉強時間、合格率、倍率を比較すると以下のとおり。

|

|

勉強時間 |

合格率 |

倍率 |

|

予備試験 |

3000~8000時間 |

3.63% |

27.55倍 |

|

司法書士試験 |

3000時間 |

5.18% |

19.30倍 |

|

行政書士試験 |

600~1000時間 |

12.13% |

8.24倍 |

| 宅建士試験 |

300~500時間 |

17.04% |

5.87倍 |

合格率で比較すると、行政書士試験の難易度は宅建士と司法書士のちょうど中間ぐらいになることが分かります。

しかし、司法書士試験や予備試験に比べると勉強時間はかなり少なめで宅建士の2倍ほどであるため、難易度は高いですが十分に合格を狙える範囲と言えます。

ここからは、行政書士試験の難易度が高い理由とその対策について解説していきます。

行政書士の難易度が高い理由6つ

行政書士試験の難易度が高い理由は以下のとおり。

| 難易度が高い理由① | 長時間の試験で問題数が多い |

| 難易度が高い理由② | 試験範囲が幅広い |

| 難易度が高い理由③ | 足切りラインがある |

| 難易度が高い理由④ | 記述式で稼ぐのが難しい |

| 難易度が高い理由⑤ | 一般知識等の対策がしづらい |

| 難易度が高い理由⑥ |

問題が難化傾向 |

これらの理由について1つずつ詳しく解説します。

理由1:長時間の試験で問題数が多い

- 合格に必要な知識

- 3時間ぶっ続けで解く体力

- 時間内に問題を解き切るスピード

この3つ全てが求められます。

行政書士試験の試験時間は3時間もあり、全60問も出題されます。

行政書士試験の科目と配点を出題順にまとめると以下のとおり。

|

|

出題形式 |

科目 |

出題数 |

配点 |

合計点 |

|

法令科目 |

5肢択一 |

基礎法学 |

2問 |

8点 |

244点 |

|

憲法 |

5問 |

20点 |

|||

|

行政法 |

19問 |

76点 |

|||

|

民法 |

9問 |

36点 |

|||

|

商法 |

5問 |

20点 |

|||

|

多肢選択 |

憲法 |

1問 |

8点 |

||

|

行政法 |

2問 |

16点 |

|||

|

記述式 |

行政法 |

1問 |

20点 |

||

|

民法 |

2問 |

40点 |

|||

|

一般知識 |

5肢択一 |

政治・経済・社会 |

7問 |

28点 |

56点 |

|

情報通信・個人情報保護 |

4問 |

16点 |

|||

|

文章理解 |

3問 |

12点 |

|||

|

合計 |

60問 |

300点 |

|||

問題数が多く、出題形式も多様なので対策も一苦労。

3時間の一発勝負なので知識を身に付けるだけでなく、体力・スピードも必要となるため難易度が高いです。

理由2: 試験範囲が幅広い

試験範囲が非常に広く、知識がどんどん抜けてしまうので何度も繰り返し勉強する必要あり。

行政書士試験は科目が多く範囲が非常に広いです。

試験科目をまとめると以下のとおり。

| 法令科目 | 民法 |

| 行政法 | |

| 商法 | |

| 憲法 | |

| 基礎法学 | |

| 一般知識等 | 政治・経済・社会 |

| 情報通信・個人情報保護 | |

| 文章理解 |

行政書士試験には法律科目だけでなく、一般知識の出題もあります。

そのため、法律の知識だけでなく政治・経済・社会など大学入試のような知識まで必要です。

理由3:足切りラインがある

全体的に正解しなければ合格できないため、いわゆる「捨て科目」を作りにくく難易度を上げています。

行政書士試験の合格には以下の3つ全てをクリアする必要があります。

|

例えば、合計で180点以上が取れても、一般知識等で24点取れてない場合は不合格。

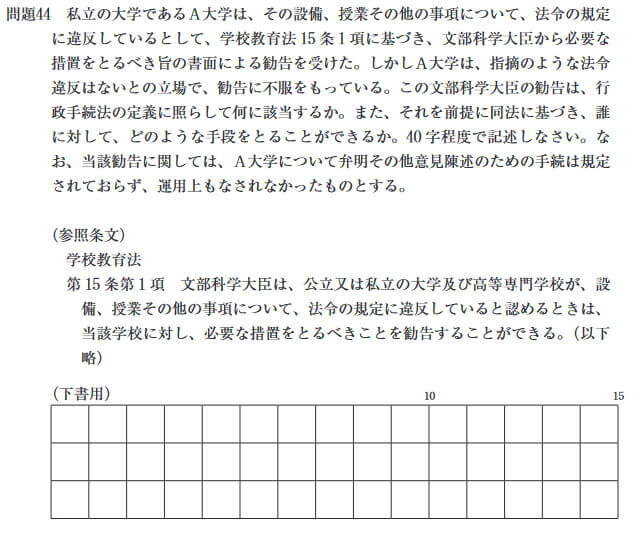

理由4:記述式で稼ぐのが難しい

記述式は点数のブレが大きいので基本的には記述式「以外」で180点以上を目指す方が安定します。

行政書士試験では民法と行政法の2科目で合計3問の記述式が出題されます。

| 民法 | 記述式2問 40点 |

| 行政法 | 記述式1問 20点 |

記述式は以下のように、事例に対して40字ほどの文章で答える問題です。

この記述式の最大の問題点は受ける年によって採点の厳しさがかなり違うこと。

具体的には、

| 択一式・多肢選択式の難易度が低めで、受験生の点数が高めの年 | → | 記述式の採点が厳しくなる |

| 択一式・多肢選択式の難易度が高めで、受験生の点数が低めの年 | → | 記述式の採点が甘くなる |

という傾向があります。

択一式などの点数は後から調整できないので、記述式の採点基準を変えて試験全体の難易度を調整している印象があります。

記述式の配点は60点と高く得点源にしたくなりますが、採点が厳しい年だと記述式が0点になることも珍しくないため記述式で安定的に稼ぐのは難しいです。

令和4年度の行政書士試験、本当に記述0点だった。採点激辛すぎる!

とにかく近年の記述式は完答命。部分点の積み上げによる逃げ切りは過去の事象と心得よ、ということか。

LECの有名講師陣の講評は正しかった…。初年は162点、今回は172点。

今年は出る順シリーズを使い、独学に切り替えようかな。 pic.twitter.com/KFDooKy9pn— うにべる@国家資格試験受験生 (@CertificatedS) January 30, 2023

理由5:一般知識等の対策がしづらい

政治・経済・社会は範囲が広すぎて全部対策するのはほぼ不可能。取りやすいところだけ効率良く勉強する必要あり。…あとは出題の運。

一般知識等は以下の3つが出題されます。

| 一般知識等 | 政治・経済・社会 |

| 情報通信・個人情報保護 | |

| 文章理解 |

「情報通信・個人情報保護」は実質的には法律科目と同じようなものなので試験範囲を頑張って覚えれば対応できます。

「文章理解」はいわゆる国語の文章問題なので、国語が得意な人なら簡単に得点可能。

国語が苦手な人は試験テクニックを訓練すれば、ある程度得点できるようになります。

合格の障害となるのが「政治・経済・社会」です。

問題の難易度も高く、試験範囲も膨大で対策が難しく勉強のコスパが非常に悪いです。

しかし、「政治・経済・社会」を捨ててしまうと一般知識等で足切りになる可能性が高まってしまうためコスパが悪くてもある程度勉強する必要あり。

時事問題が出ることも多いため、どれだけ得点できるかは出題の運まかせになることもあります。

司法書士試験の合格者が行政書士試験を受けることもありますが、不合格になることも多いです。

その最大の理由はこの一般知識等での足切りです。

理由6:問題が難化傾向

近年は司法試験予備試験、司法書士試験の出題論点が取り入れられることが増え問題が難化しています。法改正された内容の出題も早いです。記述式の採点も難化傾向あり。

昔は行政書士試験の過去問題集を解けば合格できると言われていたこともありましたが、最近は過去問だけでの合格は難しくなっています。

行政書士試験と、予備試験や司法書士試験との実施時期を比較してみると

| 予備試験(短答式試験) | 5月中旬 |

| 司法書士試験(筆記試験) | 7月初旬 |

| 行政書士試験 | 11月中旬 |

となっており、1年のうちで行政書士試験が一番最後に実施されます。

そのため重複する科目については、予備試験や司法書士試験で出題された問題をベースに行政書士試験の問題が作られることがあり、難易度も予備試験・司法書士試験レベルに近づいています。

また、法改正の多くは4月から施行されるため、最新の法律に合わせた問題を作成する時間的な余裕もあります。

記述式についても難化傾向。

以前は条文が書ければ合格するとも言われていましたが、近年は事例に対して条文を当てはめて適切な回答を書かなければ得点にならなくなってきています。

行政書士試験の合格者の年代分析

令和4年度行政書士試験の受験者・合格者の年代分布は以下のとおり。

| 年代 | 受験者数 | 合格者数 | 年代別合格率 |

| 10代以下 | 570人 | 56人 | 9.82% |

| 20代 | 7,810人 | 1,178人 | 15.08% |

| 30代 | 10,117人 | 1,611人 | 15.92% |

| 40代 | 12,430人 | 1,513人 | 12.17% |

| 50代 | 11,138人 | 1,058人 | 9.50% |

| 60代以上 | 5,785人 | 386人 | 6.67% |

| 合計 | 47,850人 | 5,802人 | 12.13% |

最近3年間における行政書士試験の受験者・合格者の属性(PDF)

行政書士試験の合格者が多いのは「30代>40代>20代>50代」で、幅広い年齢層が受験・合格しています。

しかし、年代別に合格率を計算してみると20代30代の合格率が高く、40代がおよそ平均値。

試験範囲が広く、3時間という長丁場の試験であることから若い世代の方が少し有利という結果が出ています。

令和4年度の最年少合格者は15歳、最年長合格者は78歳ですので10代以下や50代以上でも努力次第で合格することは十分に可能な難易度と言えます。

高難易度の行政書士試験に合格するためのポイント

あなたが行政書士試験に合格するためには、合格している普通の人の勉強法を真似するのが一番です。

あなたが行政書士試験に合格するためには、合格している普通の人の勉強法を真似するのが一番です。

ただし、特定の問題集だけを解くなどの特殊な勉強法は真似してもあなたに合わない可能性があるため、合格者の勉強法の共通点を抽出して真似するのがミソ。

多くの合格者の勉強法の共通点は

|

という2点。

この2点についてもう少し詳しく解説していきます。

毎日の勉強習慣を身につけるのがベスト

平日は短め、休日は長めと勉強時間に違いはあっても、できるだけ毎日勉強をすることで知識を身につけやすくなるだけでなく、忘れにくくなります。

行政書士試験は試験範囲が広く問題数も多いため、基本的なことを早く・正確に解けることが重要。

そのため、なるべく忘れないよう毎日コツコツ勉強を継続するのが一番効果的です。

毎日勉強するためには、やる気などのモチベーションも重要ですが、やる気に頼らなくても勉強を始められると最強。

洗顔や歯磨きのように、毎日のルーティンとして短時間でも勉強する習慣が身につけられるとベストです。

プロ講師の指導を受ける

行政書士試験に合格したいなら、予備校や通信講座を利用してプロの講師の指導を受けるのがベスト。

なぜならプロ講師は数多くの受験生を見てきているため、合格者に共通する勉強法についても詳しいからです。

プロに教わることで、

|

などのメリットが多くあり、あなたは勉強だけに専念することができます。

講師にもあなたとの相性があります。

相性の悪い講師と一緒では合格までの長丁場を戦い切ることはできません。

事前に口コミ・評判や無料体験をチェックして、あなたに合う講師を見つけましょう。

行政書士試験の難易度・合格率の推移まとめ

行政書士試験の合格率と、高難易度の理由は以下のとおり。

| 合格率 | 12.13%(令和4年度) 8.27%~15.72%(平成24年度~令和4年度の合格率の範囲) |

| 難易度が 高い理由 |

長時間の試験で問題数が多い 試験範囲が幅広い 足切りラインがある 記述式で稼ぐのが難しい 一般知識等の対策がしづらい 問題が難化傾向 |

行政書士試験は難しい試験ですが、20代~40代を中心としながら幅広い年代の人が合格しています。

あなたが行政書士試験に合格したいなら、毎日勉強を継続できると良いです。

毎日の勉強継続には、あなたのやる気だけでなく、やる気に頼らずに勉強できるよう勉強を習慣化するのが重要。

また、ただ勉強時間を増やすだけでなく合格者に共通する効率の良い勉強方法を実践することも非常に大事。

予備校のプロ講師はたくさんの受験生・合格者を見てきているため、分かりやすい講義をするだけでなく、あなたに代わって効率の良い勉強方法についても教えてくれます。

講師によっても教える勉強方法は異なるため、無料体験講義などを通じてあなたと相性の良い講師を探し出すことが、あなたが行政書士試験に合格する最短ルートです。