おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

ぶっちゃけ資格スクエアってどうなの?

良いところだけじゃなくて、悪いところも知りたい!

資格スクエアで司法書士の勉強をして合格できる?

そんな風に思っていませんか?

これから司法書士試験の勉強を始めようとすると、予備校選びを間違えてたくさんのお金を無駄にしてしまったと感じるケースは多くあります。

私は4年間予備校に通いながら勉強して、4回目で合格できた司法書士試験の合格者の1人です。

しかし、合格するまでずっと順調に勉強ができたわけではなく、多くの時間を無駄にもしました。

そのため、この記事ではこれから勉強を始める初心者が予備校選びを間違えないよう、

|

について説明します。

この記事を読むことで「これから司法書士試験の勉強をしよう!」というあなたが「資格スクエアを使うべきなのかどうか」を判断するヒントが得られますよ。

最終的な決め手はあなたが勉強を続けやすい講座かどうか。

無料体験してあなたに合っているかどうかお試ししておきましょう。

資格スクエアの司法書士講座は2021年8月31日で販売終了しました。

資格スクエアの司法書士講座を検討しようとしていた人は、

- 大手よりも格安

- 大手並の講義量がある

- フォロー制度が充実している

といった特徴から、資格スクエアに一番近いアガルートアカデミーを検討するのがおすすめです。

資格スクエアで講義を担当していた三枝講師も2022年1月にアガルートに移籍しましたので、今後アガルートで三枝講師の指導を受けることも可能。

司法書士試験講師の三枝りょう講師がアガルートアカデミーに移籍

当時の資格スクエアとアガルートを簡単に比較すると以下のとおり。

| 資格スクエア | アガルート | |

| 費用 | 382,800円 | 217,800円 |

| 講義量 | 約400時間 | 約387時間 |

| フォロー制度 | 毎月1回15分のフォローアップ メール質問無制限 |

毎月1回ホームルーム 毎月1回の定期カウンセリング(有料オプション) Facebook質問無制限 |

費用に関してはアガルートのほうがさらに安く、合格実績も良い感じになっています。

アガルート司法書士講座のメリット・デメリット解説

※令和5年度の合格15.4%

資格スクエアの特徴と向いている人

まず、資格スクエアの簡単な特徴をまとめておきます。

|

資格スクエア司法書士講座の簡単な特徴まとめ |

|

このような特徴がある講座でしたが、2021年8月31日で司法書士講座の販売は終了しました。

以下の記述は販売当時の資格スクエアに関する情報です。

資格スクエアは以下のような人に向いています。

| 資格スクエアが向いている人 |

|

三枝講師の講義が理解しやすいと感じられれば、十分に受ける価値はあると言えるでしょう。

資格スクエアは司法書士講座だけでなく、司法試験・予備試験講座も有名です。

こちらも大手予備校に比べて格安。

司法書士試験か司法試験かまだ迷っている方は予備試験講座の無料オンライン説明会に参加してみると良いでしょう。

資格スクエアの概要

資格スクエアはWeb通信専門でサービスを提供し、低コスト低価格を実現している通信予備校です。

2021年1月時点の資格スクエアの司法書士講座の概要は以下のとおり。

| 資格スクエア司法書士講座の概要 |

|||

| 講座名 | 逆算思考の司法書士合格術(2022年合格目標) |

||

| 逆算プレミアム |

逆算プラン |

独学プラン |

|

| 定価 |

547,800円 (税込) |

382,800円 (税込) |

327,800円 (税込) |

|

講義

|

基礎講座(約360時間) + 記述対策講座(35時間) + 直前対策講座(6時間) 合計 約401時間 |

||

| 教材 |

基礎テキスト(12冊) + 択一式問題集(4冊) + 記述式問題集(3冊) |

||

| 模擬試験 |

未来問模試(AIによる試験予想問題) + 口述模試(筆記合格者のみ) |

||

| 添削指導 | 記述式添削(10問) | 添削指導なし | |

| フォローアップ |

毎月1回15分フォローアップ (勉強計画の相談や学習方法の指導など) |

フォローアップなし | |

| 質問制度 |

メール(随時) + 月2回テレビ電話で個別指導 |

メール(随時) | 質問制度なし |

| 担当講師 |

三枝りょう 講師

|

||

資格スクエアの三枝りょう講師は以前、LECの司法書士講座でも講座を担当していました。

現在LECでも人気の講師である海野禎子講師と共同で司法書士試験に短期合格する勉強法を解説する本も出しています。

資格スクエアは大手に近い講義量がありながらかなり格安の予備校となっています。

実際に他の予備校と費用と講義量がどのくらい違うか比較してみました。

大手の約60%の費用で講義たっぷり

資格スクエアの費用・講義量を「独学」や「他の予備校」の同サイズの講座と比較してみると以下のようになります。

| 予備校の費用と講義量の比較 | ||

|

定価 (税込) |

講義時間合計 | |

|

独学 (最低限の教材) |

約7万円 | - |

| スタディング | 99,000円 |

約175時間 |

| 資格スクエア | 327,800円~ | 約400時間 |

| クレアール(1.5年コース) | 440,000円 | 約336時間 |

| LEC(15ヶ月コース) | 479,700円 | 約456時間 |

| Wセミナー(1.5年コース) | 511,000円 | 約504時間 |

| 伊藤塾(本科生プラス) | 499,000円 | 約510時間 |

このように、資格スクエアは他の格安通信講座と比べると、大手予備校に近い講義ボリュームがあります。

それでいて、定価は大手予備校の60%程度と圧倒的に安くなっています。

安さだけで言えば資格スクエアよりもっと安い予備校もありますが、講義ボリュームが大きく違うので

- 最安を追求して最低限の講義で試験に挑むか

- 安さとたっぷり講義のバランスで試験に挑むか

あなたに合うほうを選びましょう。

資格スクエアを利用した場合、大手より費用が抑えられる分

|

といったこともできます。

テキストを見ながら受けられる講義

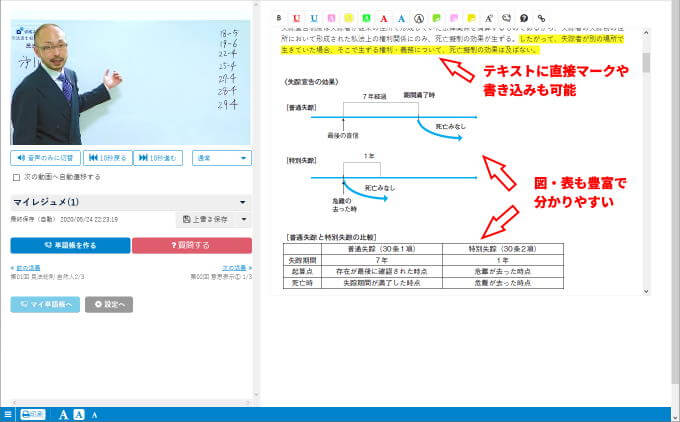

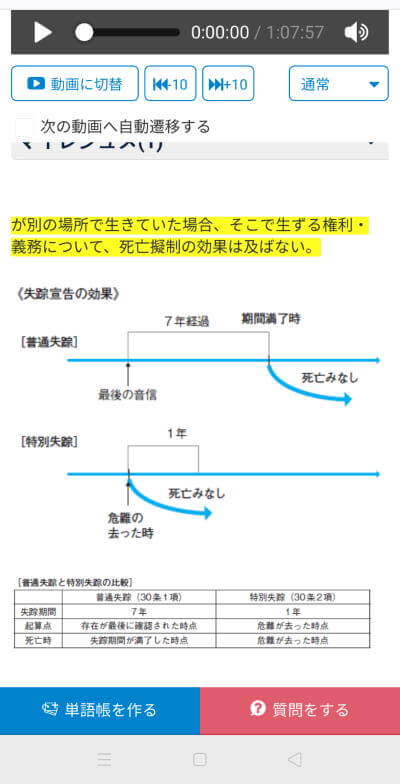

資格スクエアではPC・スマホどちらでも講義を受けることができ、講義を聴きながらWebテキストに書き込みをすることができます。

また資格スクエアのテキストには図・表も多く入っているため、初心者にとってもイメージで理解しやすいテキストになっています。

PCでの講義画面は以下のようなイメージ。

スマホの講義画面も大きくテキストが表示されるので見やすいです。

スマホでは映像なしの音声講義が基本になっていますが、動画講義に変更することももちろん可能。

PCはもちろん、スマホだけでも勉強しやすいように作られている講座だと言えるでしょう。

Webテキストだけでなく、紙のテキストも付いてくるので「講義を聴きながら横に開いたテキストに書き込んでいく」という馴染み深い勉強スタイルで勉強できます。

スマホを使って外で勉強するときには、講義を聴きながらWebテキストに書き込んでおき、後で紙のテキストに書き込んでもOK。

しかし、ぶっちゃけ資格スクエアにも悪い点があります。

資格スクエアのデメリットもしっかり把握したうえでしっかりと検討してくださいね。

資格スクエアのデメリット

資格スクエアには以下のようなデメリットがあります。

|

それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。

記述式対策講義が少なめ

資格スクエアは択一インプット講義が多いですが、ぶっちゃけ記述式講義は大手予備校に比べて少ないです。

| 記述式の講義量の比較 | |

| 予備校 | 記述式講義時間 |

| 資格スクエア | 約35時間 |

| LEC | 約66時間 |

| Wセミナー | 約72時間 |

| 伊藤塾 | 約12時間+択一式と一緒に学習 |

正直なところ、記述式で基準点が取れず不合格になってしまうのではないかという不安があります。

しかし、資格スクエアの講義が択一重視になっているのには理由があります。

司法書士試験は「午前択一の合計」「午後択一の合計」「午後記述の合計」でそれぞれ基準点というものがあり、基準点が1つでも取れていないと他でどんなに点が取れても不合格になります。

2019年度(平成31年度)司法書士試験の「午前択一」「午後択一」「午後記述」の平均点と基準点を比べると以下のとおり。

| 2019年度(平成31年度)の平均点と基準点 | ||

| 科目 | 平均点 | 基準点 |

| 午前択一 | 55.67点 | 75点 |

| 午後択一 | 45.88点 | 66点 |

| 午後記述 | 32.13点 | 32.5点 |

このように、択一は午前、午後ともに平均点よりもたくさん点を取れなければその時点で不合格ですが、記述式はほぼ平均点が取れればOKです。

つまり、司法書士試験は択一は死ぬほど頑張って上位の点を取らなければいけませんが、記述は平均点が取れれば合格します。

記述は上位の成績が取れたけど、択一はそこそこだった

という受験生は不合格。

そのため、資格スクエアでは記述式を解くための問題文の読み方、情報の整理の仕方などの「解法」を教え、実際の問題で「解法」を実践して身につけるようにしています。

こうして、どのような問題が出ても「解法」どおり解くことで平均点以上を安定して取れる状態が目指せるコンパクトな記述式講義になっています。

平均点以上を安定して取ることが目的なので、資格スクエアの記述式講義だけで記述式の満点を目指すのは難しいでしょう。

しかし、記述式は平均点で合格ですから満点を目指す必要はありません。

資格スクエアは記述式の講義が少ない分、択一の講義を充実させて司法書士試験に効率良く、早く楽に合格できるように講座が設計されています。

資格スクエアを使って記述式の勉強する場合は、まず資格スクエアの講義を全てこなしてテキストと過去問を繰り返しましょう。

資格スクエアの講義だけでは記述式の勉強が足りないということになれば、記述式だけを補う方法は色々とあるのは救いです。

模試では択一の点は取れても、記述で点が取れない…

という状態になるのであれば、その時に資格スクエア以外の方法で記述式を補う方が勉強時間、費用、効率に無駄がありません。

記述式の不足の補い方

記述式はあらゆるパターンを完璧にマスターするよりも、記述式を解く手順である「解法」を身につけ、平均点以上を安定して取れるようになるのが一番無駄がありません。

しかし、記述式の「解法」は講師だけでなく合格者でも皆少しずつ違います。

そのため、あなたに一番合う「解法」を身につけるためには色々な「解法」に触れるのが最善です。

そのため、資格スクエアに限らず、一人の講師に学ぶだけではあなたに最適な「解法」に出会えない可能性も高いです。

記述式は司法書士試験合格までに色々な「解法」を試してあなたに合った方法を探していくことになります。

記述式の解法は予備校の講座だけでなく、書籍で学ぶこともできます。

独学合格者が使っていた書籍として多いのが伊藤塾の山村拓也講師の「うかる!記述式答案構成力」シリーズです。

予備校や過去問題集を活用した記述式の学習法については以下の関連記事でまとめています。

繰り返しますが、これらの記述式の勉強は、択一式で基準点以上が取れるようになってからで大丈夫です(私が合格するまでの経験談)

最安プランだと質問・添削・フォローアップなし

資格スクエアは3つのプランがありますが、一番安い「独学プラン」だと

|

がありません。

これらが付かないのであれば、同じような条件でもっと安く勉強できる通信予備校はほかにも複数あります。

そのため、

質問・添削やフォローアップは無くても良いから、とにかく安く司法書士の勉強をしたい!

という人には資格スクエアではなく、アガルートやスタディング

のほうが有力な選択肢になります。

3社の講座の定価と講座に含まれる内容を比較すると以下のとおり。

| 定価(税込) | 質問 | 添削指導 | フォローアップ | |

|

資格スクエア 逆算プレミアム |

547,800円 |

メール + 月2回テレビ電話 |

○ | 毎月1回 |

|

資格スクエア 逆算プラン |

382,800円 | メール | ○ | 毎月1回 |

|

資格スクエア 独学プラン |

327,800円 | × | × | × |

| アガルート 入門総合カリキュラム(ライト) |

217,800円 | × | 毎月1回 | |

|

スタディング 総合コース |

99,000円 | × | ○ | × |

資格スクエアを選ぶのであれば、最安の「独学プラン」よりも少し上乗せして「逆算プラン」にしたほうがフォロー体制が良いのでおすすめです。

| 資格スクエアのデメリットまとめ |

|

記述式の講義量は少なめなので、記述で伸び悩むなら書籍や単科講座で補うべし。 最安の「独学プラン」だと質問・添削・フォローアップが付かないので、他の予備校にしたほうが良いかもしれない。 |

資格スクエアのメリット

資格スクエアのメリットをまとめると以下の3点です。

|

それぞれ詳しく説明していきます。

講義量とフォロー体制がコスパ良し

大手予備校の講座は約50万円ほどするのに対し、資格スクエアはスタンダードな「逆算プラン」でも40万円未満。

しかも、それだけ安いのに講義量が大手予備校に近く、毎月1回の勉強進捗相談などフォロー体制は充実しています。

大手予備校でも勉強相談をすることはできますが、あなたが主体的に相談を申し込む必要があります。

資格スクエアのように毎月定期的に勉強進捗の確認があれば、

|

といったメリットがあります。

このようにフォロー体制が手厚いので、司法書士の勉強を続けていくのに不安がある人には大手予備校より資格スクエアが良いかもしれません。

PC・スマホで勉強できる機能が充実

資格スクエアはWeb通信専門の予備校なので、PCやスマホで勉強するための機能が充実しています。

ざっと列挙してみると以下のような感じ。

| 機能 | 内容 |

| Webテキスト | スマホ1つでテキストを見ながら講義が受けられる。Webテキストに書き込みもできる。 |

| 倍速再生機能 | 0.1倍刻みで3倍速再生まで可能。再生速度を一番きめ細かく設定できる通信予備校。 |

| 音声講座付属 | 動画講義と音声講義を切替可能。スマホで外で勉強するときにも通信量を節約できる。 |

| オンライン質問機能 | Web通信予備校は質問対応がついていないことがあるが、資格スクエアはオンライン上ですぐ質問できる。 |

このように家でも外でも、PCでもスマホでも勉強しやすい機能が色々ついています。

外でもスマホ1つで勉強できるだけでなく、音声講義で通信量を抑えることもできるので、忙しい人でも安心して勉強を続けていくことができます。

| 資格スクエアのメリットまとめ |

|

大手予備校より格安、しかも講義量は大手並で毎月フォローあり。 スマホだけで勉強できる機能が充実し、音声講義切り替えで通信量も抑えることができる。 |

機能面が良いだけでなく、講義内容も確かなもの。

なんせ、大手予備校で長年指導してきた講師が教えてくれるのですから。

機能も講義内容も無料お試し可能です。

司法書士予備校にはそれぞれ特徴があるのでどれを選ぶのかはなかなか難しいところです。

資格スクエアが自分にとって良いのか、そうでもないのか、それを判断する基準になる「資格スクエアだけにしかない特徴」について説明します。

資格スクエア「だけ」のおすすめポイント

資格スクエアだけ!と言えるおすすめポイントは以下の3つです。

| 資格スクエア「だけ」のおすすめポイント |

|

この3つのポイントは資格スクエア「だけ」の特徴です。

この3点が司法書士試験合格にどのように役立つのかを説明していきます。

「マイレジュメ」でまとめノート簡単作成

「マイレジュメ」機能を使うことでWebテキストに直接書き込んだりマーカーを引くことができます。

しかし、ただテキストにメモをするだけではもったいないです。

「マイレジュメ」はいくつも作ることができるので、メモを書き込んだテキストとは別に自分の弱点だけのまとめノートを作ることもできます。

| 「マイレジュメ」機能での弱点まとめノートの作り方 |

|

この方法でマイレジュメを作れば、あなたが司法書士試験合格のために覚えなければいけない「弱点だけ」を集めたまとめノートが作れます。

「テキストから覚えるべきことを探して写す」

という手順が必要なく、マイレジュメに載っているテキストから覚えていることを消すだけなので、1からまとめノートを作るよりも簡単にまとめノートを完成させることが可能。

しかも、テキストの図・表もそのまま使えるので見やすく分かりやすいまとめノートになります。

データはクラウド上にあるのでPCからでもスマホからでも見ることができるので、いつでも効率よく勉強できるというわけです。

紙のノートではないので、後から

|

といったことも簡単。

| 「マイレジュメ」機能のすごいところまとめ |

|

このような特徴があるため、通勤時間や休憩時間にもコツコツ勉強をしたい忙しい社会人に向いています。

今何をすれば良いのかを示してくれる

資格スクエアが他の予備校とは違うこととして、

講義以外にあなたがどのくらい勉強すれば良いのか

という指針を明確にしてくれる点があります。

資格スクエアは次の3つであなたが今すべき勉強の内容を示してくれます。

| 合格ロードマップ | 試験科目を勉強する順番や、全体像を説明 |

| レベル別学習シート | 具体的に使う教材、学習内容ごとにかける勉強時間などを「科目」「勉強進度」別に説明 |

| フォローアップ相談 | 一般論ではなく、あなた自身の状況に合わせてこれからどう勉強すべきかを説明 |

勉強の全体像をつかみ、具体的にどのように勉強すれば良いのかを最初に把握することができます。

しかも、予定通りに勉強が進められなかった場合でも毎月のフォローアップ相談でどのように修正していけば良いのかも示してもらえます。

特許取得のAIフル活用

資格スクエアの司法書士試験合格に有用な最大の特徴はAIが解くべき過去問を自動的にピックアップしてくれることです。

さらに、AIで分析して作成した本試験の予想問題も直前期に解くことができます。

この問題は前回正解したっけ

前回はあやふやだったけど、今回はしっかり覚えてた!

大量の過去問を解いているとこういった「どれだけ理解できているか」を管理するのは大変です。

もう分かっている過去問を解いても時間の無駄ですし、苦手な過去問は重点的に復習する必要があります。

そういった「あなたに必要な過去問」を自動的に選んでくれるのが資格スクエアの過去問システムです。

資格スクエアの過去問は理解度に応じて4段階で回答できるようになっています。

|

「もちろん○」 「たぶん○」 「たぶん×」 「もちろん×」 |

この理解度と正解不正解のデータから「あなたに必要な過去問」を選んで出題してくれるようになります。

そのため、あなたはどの問題を解こうかと考えることなく、問題を解いて勉強することに集中することができるというわけです。

AIの試験予想問題も解ける

さらに、資格スクエアではAIで作った試験予想問題「未来問」もついてきます。

「未来問」は司法書士試験では2021年から配布開始ですが、司法試験予備試験などでは合格に必要な点数が取れるレベルの精度のカテゴリー的中率となっています。

| 資格スクエア「未来問」の的中率 | ||

| 「未来問」作成試験 | カテゴリー的中率 | 試験合格基準 |

| 2018年 宅建試験 | 78% | 約70% |

| 2019年 司法試験予備試験 | 60% | 約60% |

| 2019年 宅建試験 | 74% | 約70% |

| 2018年 社労士試験 | 64% | 約60% |

試験に出た問題そのものズバリ!ではなく、カテゴリー(例:憲法19条思想良心の自由)レベルでの的中ですので

未来問だけやっていれば合格できる!

ということはありません。

しかし、そのカテゴリーで出題される可能性が高いことは分かるので「未来問」で出題された知識の周辺を重点的に勉強することで効率的に高得点が狙いやすくなります。

試験に出るところを中心に勉強できれば、当然短期合格も目指しやすくなるというわけですね。

| 資格スクエア「だけ」のおすすめポイントまとめ |

|

「マイレジュメ」機能でテキストベースで簡単に弱点まとめノートが作れる。作った後の追記・削除もかんたん。 具体的にどの教材をどのくらいの時間勉強すれば良いのかを教えてくれる。勉強が遅れても巻き返しプランを相談できる。 解くべき過去問をAIが自動的に選んでくれる。試験の予想問題ももらえて今年重点的に勉強するべき場所も分かる。 |

良いかも?と思っても、実際に使ってみた人の評判・口コミや感想は気になるものです。

そこで、資格スクエアの評判についてまとめてみました。

資格スクエアの評判・口コミ

資格スクエアはAIによる予想問題「未来問」など新しい試みを色々としているため、

以下のようなメディアで扱われたり、受賞していたりします。

|

このように世間でも一定の注目を集めています。

それでは個人の評判・口コミはどうでしょうか?

|

をまとめてみました。

私自身が体験してみての感想

実際に合格者の1人である私も資格スクエアの「民法」を体験してみましたが、

「択一はなかなか良い感じ!記述も基本は押さえられているので必要に応じて補完すればOK」

という結論になりました。

三枝講師の

|

は印象に残りやすく分かりやすいかなと感じました。

実際に受けてみる前は、Webテキストは正直勉強しにくいかなと思ってましたが、講義を受けてみると意外と悪くはない。

システムに慣れて、Webテキストを使いこなせると紙のテキストより勉強しやすい人も多いんじゃないかと思います。

三枝講師の声は高めなので、説明の一部がモゴモゴしていて聞き取りにくいということは無かったです。

しかし、その声の高さが気になってしまう人には少し勉強しにくいかなとも思います。

|

どちらの方が勉強しやすいかは受ける人によるところが大きいので、そこは実際に体験してみて判断した方が良いです。

講師によって喋り方のテンポとかも違うので、そこで合う合わないもありますからね…。

また、民法のほかに講義量が少なくて不安がある記述式の講義も受けてみました。

私が受けたのは「書式→記述のトンネル講座」です。

どんなことを解答用紙に書かなければいけないのか、ではなく

|

といった記述問題を開いてから答えを書くまでに必要な知識や考え方といった「解法手順」を具体例を使いながら1つずつ順番に教えてくれる講座でした。

簡単な具体例から始まるので、初めて記述式の勉強をする人でも「何が分からないか分からない」状態にならずに、1つずつステップアップできそうかなと思いました。

一通り資格スクエア記述式の勉強をして、それから他の講師の解法にも触れたり、問題演習をしていけば十分合格に必要な点数は取れそう

というのが記述式の感想です。

ぶっちゃけ資格スクエアの記述式だけ頑張って受ければ記述は絶対大丈夫!という確証は持てませんでした。

- 費用の安さ

- 講義量

- フォローの手厚さ

の3つを考えれば資格スクエアで勉強するのはアリ。

ただし、動画講義システムや講師が自分と合うのかは事前に無料講義を受けて要チェックです。

Yahoo!知恵袋での評判・口コミ

外部からの評判・口コミは気になるところですよね。

司法書士試験に関する質問も多くあつまるYahoo!知恵袋から資格スクエアの評判・口コミを探してみました。

| 良い評判・口コミ |

過去問を徹底分析して傾向に基づいた講義内容であり試験にでる箇所を重点的に押さえていました。三枝講師の講義はわかりやすく、他の予備校に脇目を振ることなく勉強できました。2回目の受験で合格したのは資格スクエアのおかげだと思っています。

| 悪い評判・口コミ |

資格スクエアの講義をWEBで受講していますが、どうにも相性が合いませんでした。主要4科目はほぼ受講しましたが、ほとんど聞いているだけで身についたという感覚がないです。

比較的新しい予備校なので評判・口コミの数はあまり多くありませんが、講師がベテランであることもあり、分かりやすく勉強できたという評判があります。

一方で、相性が合わずただ講義を聴くだけになってしまったという人もいます。

せっかく高い費用を払って講義を受けるのですから、勉強のやる気につながる相性の良い講師を選ばないと損ですね。

Webサイトやパンフレットの文字を読むだけでは相性は分かりませんので、体験してどう感じたかを大事にした方が良いでしょう。

Twitterでの評判・口コミ

| 良い評判・口コミ |

休憩☕️

資格スクエアの初学者用民法講義、ほんっとわかりやすくてありがたい🙏(今だけ民法全講義視聴可能らしい)

休憩後は不動産物権変動② 明認方法 から行ってみよう おぅ💪

— どんぐりの翼@司法書士受験生🕊🍀 (@dongriko3) May 24, 2020

| 悪い評判・口コミ |

昨日から司法書士の勉強再開。自分が使ってる資格スクエアはテキストがオンラインで見ないといけないが自分のパソコンでは白くて見づらいのでfire HD 10にPDF入れてやってます。全く使ってなかったけど一番大きいkindle買っといて良かった。😺ちなみに印刷すると2枚目ぐらいで3万ぐらいかかります。🙀 pic.twitter.com/ZIervkx4xV

— 😺猫飯🍚 (@nekomeshi05) June 4, 2019

講義が分かりやすい!楽しい!といった人はどんどんと講義が聴き進められるので、自然と勉強時間が増えて知識も増えていきます。

合格者の1人としては、そういった積み重ねが合格につながっていったというのが実感としてあります。

また、スマホだけで過去問が解けることで職場の隙間時間にも勉強しやすいのも利点ですね。

昼休みにテキストと問題集を広げだしたら、転職でもするのかと言われてしまいそうですし、スマホ一つでこっそり?でも勉強できるのは良さそうです。

悪い評判のほうで挙げた「テキストはオンラインで見なければいけない」という点は現在は解消されています。

昔は製本テキストが別売りでしたが、今は講座に製本テキストが付いてくるので紙のテキストを見ながら講義を受けることができますよ。

資格スクエアは無料体験せずに決めてはダメ

ここまで資格スクエアの特徴を良い点悪い点様々解説してきました。

正直な総括をすると、

悪くない、むしろ価格的にも結構良い。だけどぶっちゃけ人を選ぶ

そんな通信予備校だと思います。

あなたが合っている人なのか、合わない人なのかは実際に無料体験してみると分かります。

無料体験の手順

資格スクエアの講義を無料で体験する手順は以下のとおり。

- 資格スクエアに無料会員登録

- マイページから無料体験講義申し込み

- 届いたメールのURLから無料体験講義を受ける

| 1.資格スクエアに無料会員登録 |

メールアドレスさえ用意すれば無料会員登録ができます。

| 資格スクエア:無料会員登録 |

会員登録画面は以下のような感じ。

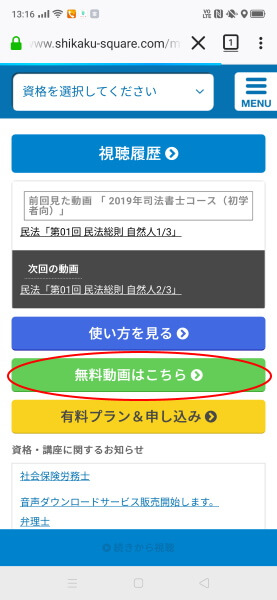

| 2.マイページから無料体験講義申し込み |

資格スクエアのログインページにて、さきほど登録した

- メールアドレス

- パスワード

を入力してログイン。

マイページの下の方に「無料講義の案内」があるので、そちらから司法書士の無料講義を選べば申し込みページが出てきます。

無料体験講義申し込みページにあるメールフォームの申し込みボタンを押すとメールで無料体験講義を受けるためのURLが届きます。

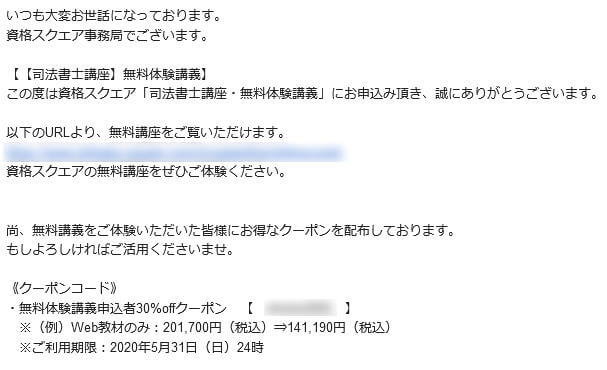

| 3.届いたメールのURLから無料体験講義を受ける |

実際に以下のようなメールが届きます。

画像ではぼかしてありますが、このURLをクリックすれば色々な講義を無料で体験できます。

実際に講義を受けてみて

|

といったポイントをよーくチェックしてください。

このチェックをサボるとお金の無駄遣いになる可能性がありますからね!

資格スクエア司法書士講座まとめ

資格スクエアはパソコン・タブレット・スマホのどれでも勉強しやすい予備校です。

スマホだけでも勉強できるので、昼休み、電車移動中などのちょっとした隙間時間にも勉強できるのは強みです。

資格スクエアの司法書士講座の定価はおよそ30万円から。

定価で比べると大手予備校の約60%という格安価格で利用できます。

資格スクエアは、講義量は大手予備校に近いですが、記述式の講義量は気持ち少なめ。

模試を受けて記述式で平均点が取れないようであれば、書籍や他予備校の単科講座で記述式を補う必要があるでしょう。

しかし、記述式講座を他で追加しても大手予備校よりもかなり安くなります。

悪くない、むしろ価格的にも結構良い。だけどぶっちゃけ人を選ぶ

資格スクエアは以下のような人に特におすすめ。

|

学習フォロー制度が手厚く、システムの使い勝手や講師との相性が良いと感じられればかなりお得な通信予備校です。

あなたに合うか合わないかは文字情報だけでは絶対に分かりません。

実際に体験してみてどう感じるか、無料でお試ししてみると良いですよ。

どこの予備校を選ぶにしても安くはありません。

色々なところを体験してみて一番合っている予備校を選びましょう。