おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士試験の記述式が苦手…

記述式の配点が変更になったけどどうしたら良い?

記述式はどう勉強したら良いの?

色々な解き方があるけどどれが一番良い?

苦手な人でも記述が書けるようになる対策講座ってどれ?

そんな風に思っていないでしょうか。

私は司法書士試験2年目までは記述式は完全白紙で提出、3年目もほとんど書けないくらい記述式が苦手でした。

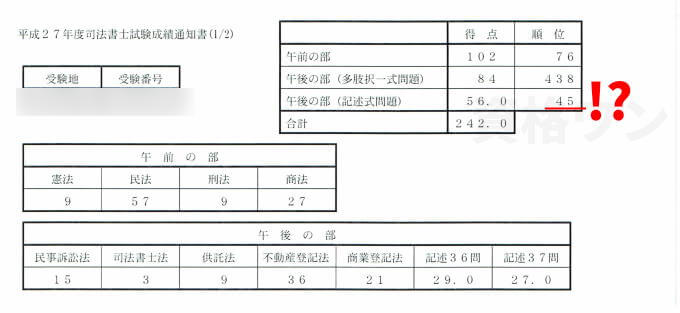

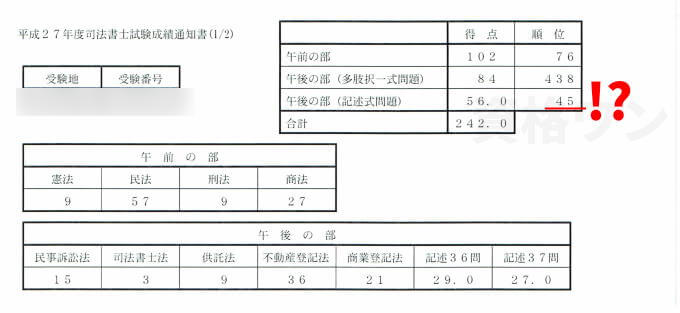

しかし、そこから段階を踏みながら記述式の勉強をすることで、4年目には記述式で「707人中45位」となり合格することができました。

司法書士試験は択一式が重要な試験、記述式は平均点以上くらいで基準点が取れます。

しかし、記述式は解くのにかなりの時間が必要なうえ、少しのミスで大幅失点してしまう可能性もある難易度の高い試験です。

そのためこの記事では、記述式に苦手意識がある人が基準点以上、さらに記述式で点数を稼げるようになるために、

|

について説明していきます。

記述式の勉強に必要な「手順・解き方」「過去問」「オリジナル問題・答練・模試」の全てを対策したいのであれば、記述対策がセットになっているパック講座の方が安くなるため利用しても良いでしょう。

アガルート:記述・答練パック(162,800円)

全然記述を書けなかった状態から一気に合格レベルにした私が記述式の勉強について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

司法書士の記述式の配点と基準点

司法書士試験の筆記試験は令和6年度から350点満点中、140点を記述式が占めるようになり、記述式の配点がかなり多くなりました。

| 午前(2時間) | 択一式35問 105点満点 |

| 午後(3時間) | 択一式35問 105点満点 |

| 記述式2問 140点満点 |

過去5年分の司法書士試験結果から、午前択一、午後択一、記述式(当時70点満点)の最高得点とその人数をまとめると以下のとおり。

| 午前択一式 | 午後択一式 | 記述式 | |

| 令和5年度(2023年) | 105点(16人) | 105点(4人) | 61.0点(1人) |

| 令和4年度(2022年) | 105点(12人) | 105点(7人) | 63.0点(1人) |

| 令和3年度(2021年) | 105点(29人) | 99点(3人) | 64.5点(1人) |

| 令和2年度(2020年) | 105点(4人) | 102点(3人) | 63.0点(1人) |

| 平成31年度(2019年) | 105点(2人) | 99点(1人) | 63.0点(1人) |

択一式は105点満点を取る受験生が毎年複数人いますが、記述式で70点満点(当時)を取った人は今までにいません。

また、択一式の基準点は満点の7~8割になることが多いのに対して、記述式はおよそ5割、受験生の平均点前後が基準点になっていました。

|

司法書士試験の基準点の目安 |

|

| 午前択一 |

81点前後 (35問中27問以上正解 = 約78%以上正解) |

| 午後択一 |

72点前後 (35問中24問以上正解 = 約68%以上正解) |

| 記述 |

36点前後(70点満点中) (約51%以上得点) |

記述式の配点変更後も、勉強法を変える必要はない

記述式の配点は「2問で70点」から「2問で140点」と倍になりました。

しかし大手予備校の複数の講師も、記述の勉強法を変える必要はないと主張しています。

各講師の意見のまとめ動画は以下のとおり。

講師の意見のポイントをまとめると、

- 択一と記述の勉強方法を大きく変える必要はない

- 本試験午後択一式は、より早く正確に解けるようにして、記述に使える時間を増やす

- 記述式の部分点がつきやすくなる可能性があるので、記述で白紙解答になる部分を出さないようにしよう

といったものになります。

記述式の解き方には「合う」「合わない」がある

司法書士試験の記述式の解き方に絶対的な正解はありません。

そのため、各予備校講師の記述式の解き方の中からあなたに合う方法で解くのが一番です。

記述式の問題は長文です。

最近は不動産登記法、商業登記法それぞれ15ページ以上のボリュームがあります。

回答に必要な情報が各ページに散らばっているので問題文全体を把握していないと誤った回答をしてしまいます。

そのため、記述式の解き方の手順をおおまかに分けると、

- 問題文から必要な情報を読み取り

- 読み取った情報を抜け落ちが無いよう整理

- 整理した情報を使って回答を書く

という3ステップになります。

記述式のこの3ステップはどの予備校の講師も同じはず。

しかし、実際には

|

など、3ステップをさらに細かく分けて問題を解きます。

この細かい手順が講師によって違います。

この手順は人によって「合う」「合わない」があるため複数の解き方の中から、あなたが一番「早く」「正確に」記述式を解ける方法を身につけるのがベスト。

色々な解き方を学んでおくと、自分に合った解き方のカスタマイズもしやすくなります。

司法書士の記述式のおすすめ勉強法

私は3年目までまともに記述式が解けませんでしたが、翌年の4年目には記述式で70点満点中の56点(45位)を取って合格しました。

その私が合格レベルになるまでにした記述式の勉強法は以下のとおり。

- 予備校で手順・解き方の講義を受ける

- 講義で使う問題を自分で解く

- 答練・模試で解き方を何度も繰り返す

司法書士試験はテキストや過去問を何度も繰り返し解くことが大事。

これは択一だけでなく、記述式も同じです。

この3つの手順についてもう少し詳しく説明していきます。

手順・解き方の講義を受ける

司法書士試験の記述式を解けるようになるためには、講義を受けて予備校講師が解く手順・解法を学び真似するのが最短ルートです。

択一で点を取れるようになっただけでは、記述式は書けるようにはなりません。

なぜなら、択一式の問題文と違って記述式の問題文は15ページに及ぶ長文で、回答に必要な情報を探し、整理する力が必要だからです。

問題文は長いですが、

|

など、形式にはある程度パターンがあるため、パターンを把握しておけば効率よく必要な情報を見つけることができます。

こういった「記述式を効率よく解くコツ」は自分で見つけ出すよりも、講師から教わるのが一番早くて楽。

記述式の手順・解き方の講義は、司法書士の初学者向け講座であれば通常含まれていますので、まずはその解き方を身につけましょう。

しかし、講師の記述式の解き方を真似ても上手く書けない

という人は、中上級者向け講座や単科講座、記述式テキストなどで他の講師の解き方も勉強して、自分が一番解きやすい方法を探しましょう。

具体的な講座やテキストについては、後でまとめて解説します。

記述式問題を自分で解く

解き方を学んだら、講義で使われた簡単な例題を自分の力だけで解き直して解き方をマスターしましょう。

解き方の理論が分かったら後は実践を繰り返せば解き方は身につきます。

しかし、本番レベルの問題は複数の論点が組み合わさっているため、いきなりは解けません。

そのため、講義で使った簡単な問題を解いて練習します。

要するに復習です。

簡単な問題の復習には

|

といったメリットもあります。

記述式が苦手な人は、時間を空けて同じ問題を何度も解きましょう。

答練・模試で記述式の解き方を何度も繰り返す

解き方を身につけたら、過去問や答練・模試などで本番と同じサイズの記述式問題をできるだけ多く、解く練習をしましょう。

講義で使った問題は簡単に解けるようになっても、

|

では100%の力を発揮することができません。

そのため、本番と同じサイズの記述式問題をたくさん解いて

|

ことが重要。

司法書士試験は、

記述式を最後まで書けなかった

という人が大多数。

つまり、時間内に記述式を最後まで解ききることができるだけで、あなたは他の人より合格に近づけます。

試験の時間配分を身につけるという目的であれば、記述式の過去問題集を解くよりも答練・模試の方が良いでしょう。

司法書士試験の記述式対策おすすめ講座・テキスト

実際にどういった講座・テキスト・答練・模試を受ければ記述式の解き方を身につけられるのか、

|

の3つに分けて紹介していきます。

![]()

手順・解き方の対策講座

記述式の手順・解き方を身につける講座は、勉強の進行度に応じて以下のとおり。

| (予備校)初学者の人 | 初学者向け講座に含まれる 記述式対策講義 |

| 記述式が苦手で全く書けない人 |

初学者向け講座に含まれる または 中上級者向け講座 (記述式のみの単科講座もOK) |

| 記述式を一応解けるがもっと伸ばしたい人 | 直前期対策講座 |

| 独学で勉強している人 |

記述式対策の単科講座 または 記述式テキスト |

この4タイプの人についてもう少し詳しく説明し、具体的なおすすめ講座を紹介します。

(予備校)初学者の人向け

初学者の人は

記述式の対策どうしよう…

と考える必要はありません。

なぜなら、現在受講中の初学者向け講座に記述式対策も含まれているからです。

初学者はカリキュラムに含まれる講義を全て消化するだけでも一苦労ですので、他に講義をプラスする必要はありません。

そんな余裕があるのなら、講義の復習をするほうが効果的ですよ。

記述式の解き方が合わなくて全然解けない

という人もまずは1回、今の解き方でチャレンジするのがおすすめ。

司法書士試験は択一式重視の試験ですから、初学者の人はまず択一式で午前午後ともに30問以上点を取るくらいのつもりで勉強したほうが結果的に短期合格できます。

初学者におすすめの記述式対策は、受講中の初学者向け講座に含まれている対策講座。

今の記述対策を頑張って復習し、余裕があるなら択一式対策に時間を使ったほうが良い。

記述式が苦手で全く書けない人向け

一通り司法書士試験の勉強をしたが記述が全く書けない人は、択一式の成績に応じて初学者向けか中上級者向けの総合講座で勉強するのがおすすめ。

初学者向けと中上級者向けのどちらを選ぶかは、択一式がどのくらい出来るようになっているかによります。

ほとんど択一式の理解が進んでいなければもう一度初学者向け講座でしっかりと勉強し直した方が良いです。

2年目なのに初学者向けとか…

なんてそんなつまらないプライドは合格が遠のくだけですよ。

個人的な初学者向けと中上級者向けの判断基準は

| 対象 | おすすめ講座 |

| 午前・午後択一のどちらかが17問以下 | 初学者向け講座 |

| 午前・午後択一ともに18問以上 | 中上級者向け講座 |

という感じ。

このように一通り試験範囲を勉強しても、50%取れていないのであれば初学者向け講座でやり直したほうが良い、という考え方です。

初学者向け講座を選ぶ際は、講師との相性で決めましょう。

以前と同じ講師でも良いですし、他の講師、他の予備校を選んでもOK

中上級者向け講座を選ぶ場合も講師との相性で決めれば良いです。

中上級者向け講座の中でももちろん記述式の解き方を学べます。

しかし、

|

という人は、以下のような記述式単科講座を受講すると良いでしょう。

| Wセミナー |

記述式対策講座 (約78時間) |

126,500円 全く記述式が書けなかった私が記述式を解けるようになった講座。 |

Wセミナーの記述式対策講座は姫野寛之講師が担当する講座で、全く記述式が書けなかった私が記述式を解けるようになった講座です。

姫野講師はWセミナーの中上級者向け講座で(私を含め)合格者を増やしているエキスパートで、近年は初学者向け講座にも指導を広げている実力派講師です。

2020年度司法書士試験の「記述式1位」合格者の菅原さんもWセミナーの「記述式対策講座」で勉強をしていました。

実際に受けていた私の経験から講座の特徴を軽く説明すると、

|

といったところ。

前提として択一式の知識はある程度必要ですが、択一の知識をどうやって記述式で使うのかが身につく講座です。

|

におすすめ。

講座の使用テキストでは、「解法」だけで約120ページという圧巻のボリューム。

11/20(土)13時,TAC新宿校にて開講です。

「第2章 解法」のページ数にご注目いただきたいです。 https://t.co/5rEkC1m49P

— 資格予備校講師・姫野寛之 (@hiroyukihimeno) November 18, 2021

客観的なボリューム+私の経験 から、記述対策は姫野講師の講座がイチオシです。

記述が苦手でほとんど書けない人は、

- 択一式で50%取れていないなら初学者向け総合講座

- 択一式で50%以上取れているなら中上級者向け総合講座

で択一と記述両方を勉強すると良い。

「他の解き方も学びたい」「記述式だけ予備校を使いたい」人は、記述式の単科講座を利用すると良い。

記述式を一応解けるがもっと伸ばしたい人向け

記述式を一応解けるがまだ苦手意識がある人は、直前期対策講座で記述式を取り扱う講座を受講して、解き方のポイントを効率よく取り入れながら演習を繰り返すのがおすすめです。

ある程度自分で記述式の解答をかけるレベルの人であれば、定期的に記述式問題を解いて記述力のアップ、維持を図りましょう。

記述式を定期的に解くには、予備校の実施する答練を利用するのが一般的ですが、答練よりも費用を抑えて記述式問題が解ける以下の講座を利用するのも手。

用意されているオリジナルの記述問題は、問題文・添付資料で10ページを超える本格的なフルサイズ記述問題です。

週1回のペースで3ヶ月の間、定期的に新作記述問題を解けるので記述の解答力を高めたい人だけでなく、記述のカンを鈍らせないようにしたい人、枠ズレなど本番での大事故の確率を減らしたい人にもちょうど良い練習になります。

| アガルート |

記述・択一パーフェクト12 週1回 ✕ 3ヶ月(1月~4月) |

54,780円 毎週本試験レベルの記述問題が解ける講座。演習だけでなく解説講義付き。 ※アガルートの記述・答練パックにも含まれています。 |

直前期対策講座は通常の中上級者向け講座と比べると講義時間が短く、解き方のポイントが凝縮されています。

そのため、すでにある程度記述式が解ける人が他の解き方を学んで自分の解き方に取り入れるのには最適。

講義時間が短く価格も安いため、複数の講座を受講して良いとこ取りすることも可能です。

独学で勉強している人向け

予備校を使わず独学で記述式の解き方を勉強したい人は、前述の記述式単科講座か、定番の記述式テキストを使いましょう。

記述式の単科講座は通常のフルサイズ講座よりも価格が安く、講義時間も限られるため独学で勉強している人にも利用しやすいです。

独学の定番テキストとしては、Wセミナーの山本浩司講師の書いた「山本浩司のautoma system 記述式」(オートマ記述式)があります。

しかし、この2冊は「本試験レベル」~「本試験以上レベル」の記述式問題集のような意味合いが強く、これらの問題を全て解けるようになれば本試験の記述式は大丈夫!と言えるような難しいテキストです。

そのため、記述式が苦手で解き方を勉強したいという人には、伊藤塾の山村拓也講師の書いた「うかる!司法書士記述式答案構成力」がおすすめ。

こちらの4冊で解き方を身につけ、オートマ記述式に挑戦するのが独学でのおすすめ勉強法です。

過去問で対策したい人向け

記述式の過去問を解くと

|

といったメリットがあります。

逆に言えば、これらのメリットはありますが司法書士試験の合格に記述式過去問は必須ではありません。

しかし、答練や模試に比べると過去問のほうが安く勉強できますし、実際の本試験に近い感覚で問題を解くこともできます。

なるべく効率良く記述式の勉強をしたいのであれば、記述式の過去問も解いておく方がベターではあります。

記述式過去問題集のおすすめは以下のとおり。

| 出版 | 書籍名 |

| LEC |

合格ゾーンは過去10年分の過去問を体系別に編集。 そのため問題数は少なめ。 |

| Wセミナー |

平成10年以降の過去問を年度別に収録。 そのため問題数は多め。 平成18年以降(新会社法以降)の過去問を年度別に収録。 |

|

がそれぞれおすすめ。

答練・模試で対策したい人向け

本試験で初めて見る問題であってもスムーズにいつもの解き方で解くには、答練や模試などの未出の問題で練習するのが効果的です。

答練と模試のどちらかを選ぶなら、模試が優先。

答練は合格に必須ではないので、基本テキストや択一過去問を十分に勉強できていない人はまずテキストや過去問をやるべきです。

記述式の勉強という側面から見ると、模試や答練の最大のメリットは「未出の記述式問題が解ける」ことです。

未出の記述式問題でも時間内にきっちり解くことができるようになれば、本番も記述式で大きな失敗をすることは無いでしょう。

模試や答練は成績処理がされて自分の順位が分かるなどのメリットもあるため、できるだけ受講生が多い講座を選ぶのがコツです。

答練は予備校によって内容も形式も様々なものが用意されています。

予備校各社の答練情報に加え、あなたが答練を受講すべきかどうかなど以下の記事で詳しく解説しています。

| 関連記事:【司法書士試験】答練は必要か?不要か?必要な人のタイプ |

今すぐ短期間で司法書士の記述式が解けるようになりたい

司法書士試験の記述式は、雛形、解き方を身につけ、それを使いこなせるように問題演習を繰り返す必要がありとても時間がかかります。

でも本試験まで時間があまりないから、今すぐ短期間で記述式が解けるようになりたい!

そんな人もいるでしょう。

そうした人はとにかく記述式の過去問を早く正確に解けるようにしておくのがおすすめです。

なぜなら、記述式の過去問が一番本試験に近い問題なので、過去問が正確に解ける状態にしておけば本試験でも上手く噛み合う可能性が一番高いからです。

短期間で過去問を早く正確に解ける状態にするには、過去問を正確に解く手順を自分で再現するのが良いです。

アガルートの「記述過去問解析講座」は、過去10年分の記述式過去問を使い、実際の試験時に机上でどのように解いていくのか手順を再現しながら解説しています。

| アガルート | 記述過去問解説講座 (不登法26.5時間) (商登法22.5時間) |

49,800円 不動産登記法のみ、商業登記法のみの受講も可能 |

奇問、難問への対処法などの実践的ノウハウも解説しているので、短期間での記述式対策には有用。

ガイダンス動画もYoutubeに公開されています。

司法書士試験の記述式の解き方・勉強法・対策まとめ

令和6年度から司法書士試験の記述式は配点が変更となりましたが、必要な対策は今までと変わりません。

私は3年目までまともに記述式が解けませんでしたが、翌年の4年目には記述式で56点(45位)を取って合格しました。

3年目まで記述式がろくに解けなかった私が1年後の司法書士試験に合格するまでにした記述式の勉強手順は以下のとおり。

- 予備校で手順・解き方の講義を受ける

- 講義で使う問題を自分で解く

- 答練・模試で解き方を何度も繰り返す

回答に必要な情報の集め方、ミスを防止する手順などの解き方を学んだら、簡単なものから本試験レベルまで多くの記述式問題を繰り返し解くことで記述式も合格レベルに達します。

解き方は予備校の初学者向け講座や中上級者向け講座に含まれていますが、記述式だけの単科講座を受講することもできます。

記述式は問題文も長く難しいです。

しかし、基準点は平均点前後であり択一式に比べるとハードルは低め。

記述式は満点が狙えるような問題ではありませんので、安定してそこそこ点が取れるように勉強し、択一式を完璧に仕上げるのが司法書士試験合格の近道ですよ。