おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士ってどんな仕事をするの?どのくらい稼げる?

司法書士試験ってどんな試験なの?

司法書士試験に興味あるけど難しいんでしょう?自分でも合格可能?

合格まで何年くらいかかるものなの?

試験に効率良く合格するにはどう勉強すれば良い?

そんな風に思っていないでしょうか?

私は30代になってから転職したいと考え、司法書士試験の勉強を始めました。

そこから4年間かかりましたが無事合格し、現在は司法書士として独立開業しています。

司法書士試験は受験資格不要で、合格すれば就職もしやすく司法書士になればそれなりに稼ぐことが可能です。

しかし、試験の難易度は高く、正しい勉強法で地道に勉強しなければ合格するのは難しいです。

なんとなくで勉強を始めてしまうと「時間とお金」を大幅に無駄にしてしまうことでしょう。

そのためこの記事では、無駄なく司法書士試験の勉強を始めるために

|

の要点について説明していきます。

記事の最後には私がどのように勉強して合格したのか体験記についても書いていますよ。

この記事を読むことで、司法書士の仕事と試験制度、合格に必要な勉強法のポイントが分かります。

あなたが司法書士を目指す価値があるのか、これから司法書士試験の勉強を始めてから合格するまで何をしていけば良いのかを見極めるヒントになりますよ。

司法書士試験は難しいですが、時間をかけて地道に成績を伸ばしていけばほとんどの人が合格圏内まで行ける試験です。

合格に必要な正しい勉強法、勉強スタイルで合格を目指し、あなたの思い描く理想の自分を実現していきましょう。

司法書士試験・予備試験・行政書士試験の比較

まずは司法書士試験と一緒に検討されやすい、司法試験予備試験と行政書士試験との比較を簡単にまとめます。

| 予備試験 | 司法書士試験 | 行政書士試験 | |

|

試験 制度 |

短答式試験 + 論文式試験 + 口述試験 |

筆記試験(択一・記述) + 口述試験 ※実質的には筆記試験で合否が決まる |

筆記試験(択一・記述) |

|

試験 時期 |

短答式:5月中旬 論文式:7月中旬 口述:10月下旬 |

筆記:7月上旬 口述:10月中旬 |

11月中旬 |

|

合格率 (2020) |

4.16% | 5.17% | 10.72% |

|

合格者 平均年齢 |

20代前半 |

40歳前後 |

30代後半 |

|

登録 資格者数 |

41,155人(弁護士) | 22,632人 | 47,901人 |

| 求人件数 | 約8万件 | 約2.5万件 | 約2.2万件 |

| 平均年収(勤務時) | 577万円 勤務弁護士の収入・求人データ |

454万円 勤務司法書士の収入・求人データ |

404万円 勤務行政書士の収入・求人データ |

弁護士は一番試験が難しく、年収も高いですが予備試験に合格したうえに司法試験にも合格する必要があります。

また、合格者のほとんどが20代の若い人であるため、20代後半以降の人がこれから予備試験合格を目指すのはかなり難しいと言えます。

行政書士はこの3つの資格の中では一番合格率が高め。

しかし、登録者数に対して求人数が少なく試験合格後に就職することが難しいという難点も。

そのため、実務経験が無いまま独立しなければならないケースも多いです。

また、日本行政書士会が発行する「月刊日本行政2018年10月号」の29ページには、独立行政書士の売上は以下のようにまとめられています。

| 年間売上高 | 割合 |

| 500万円未満 | 78.7% |

| 1000万円未満 | 11.3% |

| 2000万円未満 | 5.3% |

| 3000万円未満 | 1.8% |

| 4000万円未満 | 0.8% |

| 5000万円未満 | 0.5% |

| 1億円未満 | 0.8% |

| 1億円以上 | 0.3% |

| 未回答 | 0.4% |

この表のデータは「売上」であるため、年収は経費等を差し引いた分もっと下がります。

司法書士は試験は難しいですが合格者の平均年齢も高く、法律未経験者がこれから合格を目指すことも可能。

また、登録者数に対して求人件数も多く、他資格に比べ40代以上でも就職が容易です。

独立した場合の年収は行政書士よりも高めで、平均500万円前後。

司法書士の仕事とは

司法書士という資格は世間の人にはあまり認知されていないので、仕事内容もあまり詳しく知らない人がほとんどだと思います。

司法書士は主に法律に関する事務を行う国家資格で、以下のような仕事をします。

| 不動産登記 |

土地や建物の所有者などの権利者が誰なのか、どういった権利なのかなどを法務局に申請する「不動産登記」を代理で申請します。 例えば、

など |

| 司法書士白書2020年版によれば平成30年の不動産登記申請件数は合計12,584,518件。 | |

| 商業登記 |

会社の取締役が誰なのか、どこに本社があるのかなどを法務局に申請する「商業登記」を代理で申請します。 例えば、

など |

| 司法書士白書2020年版によれば平成30年の会社登記申請件数は合計1,243,780件。 | |

| 裁判所等への提出書類作成 |

裁判所等へ提出する書類を代理で作成します。 (書類作成の代理であり、弁護士のように「代理人」にはなれません) 例えば、

など |

| 簡裁訴訟代理等関係業務 |

(認定司法書士のみ) 訴額140万円以下の簡易裁判所の手続きを代理します。 (上記の範囲限定で弁護士のように「代理人」になることができます) 例えば、

など |

| 司法書士白書2020年版によれば平成30年の新受事件数の総数は922,922件。 | |

| 成年後見 |

判断能力が衰えた人の代わりに家庭裁判所の審判を受けて成年後見人に就任し、本人に代わって法律事務を代理します。 例えば、

など |

| 司法書士白書2020年版によれば平成30年に成年後見人等に司法書士が選任されたのは10,512件で全体の29.0%。一方、弁護士は8,151件で全体の22.5%。 | |

| 財産管理業務 |

依頼者に代わって財産の管理・処分を代理します。 例えば、

など |

| その他 |

など |

以前の司法書士は不動産登記・商業登記が業務の中心でしたが、簡裁訴訟代理等関係業務や成年後見、財産管理業務など司法書士の業務は近年広がってきています。

30代40代でも就職可能

一般的な転職は若い人が有利ですが、司法書士業界は年齢制限がゆるやかな傾向があります。

|

という人でも有資格者であったり、職務経歴をしっかりとアピールできる人であれば採用になります。

中には試験に合格する前であっても「司法書士試験の勉強を一通りしている人」という補助者求人情報があるほど。

このように、司法書士試験に合格する前でも司法書士事務所に勤めることが可能な業界です。

実際に私は

- 30代後半

- 職歴は公務員(市役所)のみ

という転職市場ではかなり厳しい条件でした。

しかし、2つの事務所の採用面接を受け、2箇所とも採用通知をいただきました。

司法書士業界の求人情報は一般的な転職サイトのほか、司法書士会や事務所のサイトから探すことができます。

詳細は以下の記事で説明しています。

| 関連記事:司法書士と補助者の転職&求人情報を探す8つの方法【未経験でも】 |

開業で平均年収500万前後。1000万以上も10%

司法書士予備校などでは

司法書士になれば年収1000万円稼げるよ!

というような謳い文句で司法書士試験を紹介していることがありますが、実際には誰でも1000万円稼げるわけではありません。

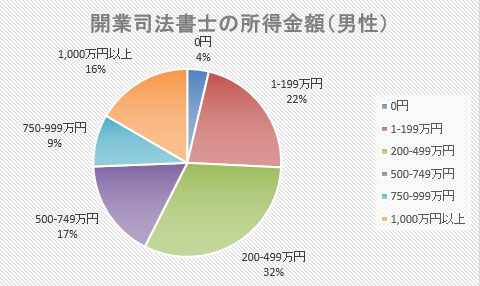

司法書士白書2015年版によると独立開業している男性司法書士の所得金額は以下のグラフのようになっています。

1000万円以上稼いでいる人は全体の16%、誰もが1000万円稼げるわけではありませんが、資格が無い場合と比べれば稼げている人が多いとも感じます。

一方で、年収199万円以下という人も多く、独立開業してから経営が軌道に乗るまではあまり稼げないのも事実です。

グラフの「1-199万円」を中央の100万円、というように考えて全体の平均を計算すると、独立開業している男性司法書士の平均は約595万円くらい。

勤務司法書士の平均年収は454万円ほどで、最初はおよそ300~400万円くらいからのスタートです。

司法書士の年収の詳しいデータについては以下の記事で解説しています。

| 関連記事:【男性・女性】司法書士の平均年収・中央値【独立開業と事務所勤務で比較】 |

司法書士試験とは

司法書士になるためには司法書士試験に合格しなければなりません。

正確には裁判所事務官などの公務員からなる方法もありますが、司法書士を目指すのであれば司法書士試験を受けるのが一番良いです。

| 関連記事:【科目免除は?】司法書士試験の免除制度2つと新司法書士試験のウワサ |

ここからは司法書士試験の

|

について解説をしていきます。

全11科目で筆記試験+口述試験

司法書士試験は「筆記試験」と「口述試験」に分かれています。

筆記試験は1日で行い、午前と午後の2部構成です。

午前は択一式のみですが、午後は択一式+記述式。

これを表にまとめると以下のとおり。

| 筆記試験 | 午前(2時間) | 択一式 |

| + | ||

| 午後(3時間) | 択一式 | |

| + | ||

| 記述式 | ||

| + | ||

| 口述試験 | ||

司法書士試験の合否は、筆記試験でほぼ100%決まります。

そのため、ここでは筆記試験についてもう少し詳しく説明。

筆記試験に出題される科目と出題数は以下のとおり。

|

午前 (2時間) |

択一式 |

合計35問 |

1問3点 |

|

午後 (3時間) |

択一式 |

合計35問 |

1問3点 |

| 記述式 |

合計2問 |

1問35点 |

択一式で出題数が多い科目順に「民法」「不動産登記法」「会社法・商法」「商業登記法」の4つを主要4科目と呼ぶことがあります。

主要4科目が全問正解できれば、

|

ということになります。

そのため、まずこの主要4科目をしっかりと勉強して、点を取れるようになることが司法書士試験の合格には大事。

しかし、司法書士試験は主要4科目で満点を取るだけでは合格することはできません。

なぜなら、司法書士試験には「基準点」というシステムがあるからです。

基準点がマスト。+αで合格点を目指す

司法書士試験は基準点が取れないとその時点で足切り、つまり不合格です。

基準点は午前択一式、午後択一式、午後記述式の3つで設定されます。

基準点は固定されておらず、筆記試験が終わって1ヶ月ほどで発表されます。

毎年変動はありますが、過去の基準点を平均してみると大体以下のようになります。

| 司法書士試験の基準点の目安 | |

| 午前択一式 | 81点(78%正解) |

| 午後択一式 | 72点(68%正解) |

| 記述式 | 36点(51%得点) |

そして、司法書士試験は基準点を取るだけでは合格できません。

基準点+αで決められる合格点が取れて初めて筆記試験合格となるのです。

2020年度司法書士試験の実際の基準点と合格点は以下のとおり。

| 2020年度司法書士試験の基準点と合格点 | ||

| 午前択一式の基準点 | 75点 | 基準点合計179点 |

| 午後択一式の基準点 | 72点 | |

| 午後記述式の基準点 | 32.0点 | |

| 合格点 | 205.5点 | =基準点+26.5点 |

2020年度司法書士試験のデータは下記のページに掲載されています。

つまり2020年度司法書士試験は基準点を全てクリアしながら、さらに26.5点以上得点できないと合格にならなかったのです。

そのため、司法書士試験に合格するには択一式で80%以上、できれば90%近く正解できるようになるのがベスト。

基準点や合格点の推移は以下の記事でまとめています。

| 関連記事:【合格点の攻略法を解析!】司法書士試験の配点・基準点の仕組み |

筆記合格者だけが受けられる口述試験

司法書士試験は筆記試験の数ヵ月後に口述試験があります。

しかし、この口述試験を受けられるのは筆記試験合格者のみ。

口述試験は試験官2人の質問に答えていく形で行われます。

口述試験で質問される内容は以下の3つ。

|

1人あたりの時間はおよそ10分ほどで、受験生は午前と午後の2グループに分けられ順番に試験室に案内されます。

質問に答えられなかったらどうしよう…

と不安になる人が多いですが、答えに詰まっても試験官から助け舟が出されたり、質問を変えてくれたりします。

さらに言えば、口述試験はきちんと参加すれば不合格になることはほぼありません。

そのため、司法書士試験に合格するにはとにかく筆記試験の勉強を頑張ることが重要です。

口述試験のより詳細な流れや対策については以下の記事で解説しています。

| 関連記事:【司法書士】口述試験に落ちた人はいない?合格率の実態【口述対策】 |

筆記試験は全国15会場で7月実施

2020年以降、司法書士試験の筆記試験会場は全国15の受験地になりました。

口述試験は、筆記試験で選んだ受験地によって自動的に決定。

例えば「横浜」で筆記試験を受けた人は「東京管内」で口述試験を受けるという感じですね。

実際の2020年度司法書士試験の試験会場は以下のとおり。

| 受験地 | 口述会場区分 | 試験会場(2020) |

| 東京 | 東京管内 |

日本大学経済学部 本館・3号館 早稲田大学 西早稲田キャンパス |

| 横浜 |

TKPガーデンシティPREMIUMみなとみらい TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口 TKPガーデンシティ横浜 |

|

| さいたま |

東京国際大学 第1キャンパス 西武文理大学 |

|

| 千葉 | 敬愛大学 稲毛キャンパス | |

| 静岡 | 静岡大学 共通教育A棟及びB棟 | |

| 大阪 | 大阪管内 | 大阪経済大学 大隈キャンパス |

| 京都 | 立命館大学 衣笠キャンパス 研心館・恒心館・敬学館 | |

| 神戸 | 神戸ファッションマート9階 | |

| 名古屋 | 名古屋管内 | 愛知大学 名古屋キャンパス講義棟 |

| 広島 | 広島管内 |

広島コンベンションホール ホテルチューリッヒ東方2001 |

| 福岡 | 福岡管内 | マリンメッセ福岡 |

| 那覇 | 沖縄コンベンションセンター会議棟 | |

| 仙台 | 仙台管内 | サンフェスタ |

| 札幌 | 札幌管内 |

札幌法務局 TKP札幌カンファレンスセンター |

| 高松 | 高松管内 | 香川大学 幸町南キャンパス 総合教育棟及び幸町南6号館 |

司法書士試験は「東京」「大阪」などの受験地を選んで申し込みをします。

司法書士試験は1年に1回だけ。

メインとなる筆記試験は毎年7月の第1日曜日に実施されます。

司法書士試験の例年のスケジュールは以下のようになっています。

| 司法書士試験のスケジュール | |

| 受験案内書・願書の配布 | 4月初旬~5月中旬 |

| 出願期間 | 5月上旬~5月中旬 |

| 筆記試験 | 7月第1日曜日 |

| 択一基準点の発表 | 8月上旬~中旬ごろ |

| 筆記試験合格発表 | 9月下旬ごろ |

| 口述試験 | 10月中旬ごろ |

| 最終合格発表 | 11月上旬ごろ |

司法書士試験を受験しようと思ったら、4月に願書を入手しましょう。

願書は以下の3つの方法で入手できます。

|

申し込みの際は受験申請書に加えて以下の2つのものが必要。

|

申し込みは法務局総務課の窓口に直接提出するほか、郵送でも可能です。

より詳細な願書の入手法や申込み方法については以下の記事で解説しています。

| 関連記事:司法書士試験の申し込み手順を解説【願書・受験料・書き方まで】 |

司法書士試験の難易度と合格率

司法書士試験に興味はあるけど、自分でも合格できるんだろうか…

という疑問はないですか?

ここからは司法書士試験の難易度はどのくらいなのか、客観的なデータから説明していきます。

まず直近の2023年度司法書士試験の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおり。

| 2023年度司法書士試験の試験データ | |

| 受験者数 | 13,372人 |

| 合格者数 | 695人 |

| 合格率 | 5.19% |

司法書士試験の難易度について、以下のデータから分析していきます。

|

合格率約5%。択一偏差値60が必要

司法書士試験は合格率約5%という難しい試験です。

しかし、少しずつではありますが合格率は増加=難易度は低下しています。

過去10年分の合格率の推移は以下のとおり。

| 過去10年の司法書士試験合格率 | |

| 合格率 | |

| 2014年 | 3.77% |

| 2015年 | 3.94% |

| 2016年 | 3.94% |

| 2017年 | 4.07% |

| 2018年 | 4.31% |

| 2019年 | 4.39% |

| 2020年 | 5.17% |

| 2021年 |

5.14% |

| 2022年 |

5.18% |

| 2023年 |

5.19% |

今後も合格率の増加は続くと思われます。

よく難易度の比較に使われる他の試験の合格率と比べると以下のとおり。

| 合格率 | |

| 司法書士試験 | 5.19% |

| 司法試験予備試験 | 4.16% |

| 行政書士試験 | 10.72% |

| 宅建士試験 | 17.59% |

| 社会保険労務士試験 | 6.41% |

以前は司法試験予備試験と同じくらいの合格率しかありませんでしたが、現在は行政書士試験や社会保険労務士に難易度が近づいてきています。

司法書士試験に合格するためには基準点を取る必要があります。

実際に2020年度司法書士試験を受けた人の得点分布から、基準点を取るのにどのくらいの偏差値が必要なのかを計算すると以下とおり。

| 2020年度司法書士試験の基準点偏差値 | |||

| 平均点 | 基準点 | 基準点の偏差値 | |

| 午前択一 | 59.90点 | 75点 | 57.23 |

| 午後択一 | 50.70点 | 72点 | 60.89 |

| 午後記述式 | 31.74点 | 32.0点 | 50.22 |

択一式は偏差値60ほど、記述式は偏差値50ほどで司法書士試験合格の可能性が出てきます。

合格率の推移の詳細な分析、今後の合格率やより多くの試験との難易度比較は以下の記事でまとめています。

| 関連記事:【司法書士の難易度】司法書士試験は難しすぎる?合格率の推移と偏差値で検証【無理ゲー?】 |

合格者の平均受験回数は3回が一番多い

大手司法書士予備校LECが行っているアンケートによれば、司法書士試験合格者の受験回数で一番多いのが「3回」です。

ただし、一番多いとは言っても「3回」で合格した人は合格者のうち15%~18%ほど。

2018年のアンケートでは「5回以上」という人も50%以上います。

2018年のLECのアンケート結果は以下のとおり。

| 受験回数 | 割合 |

| 1回 | 9.7% |

| 2回 | 12.6% |

| 3回 | 15.5% |

| 4回 | 11.7% |

| 5回以上 | 50.5% |

合格まで10回以上受けたという人もいますので、平均受験回数は少し引き上げられます。

計算してみると合格者の平均受験回数は5~6回くらい。

3回までで合格している人を合わせると37.8%あるので、ポイントを押さえて勉強できれば平均よりも早く合格することは十分現実的です。

LECのアンケート結果の詳細な分析や、平均受験回数の細かい計算については以下の記事でしています。

| 関連記事:【何回目で合格?】司法書士の平均受験回数は?【データ&同期合格者の話】 |

平均年齢は40歳。70代の合格者も

2023年度司法書士試験の合格者平均年齢は41.14歳。

これは法務省の司法書士試験のページに掲載されています。

このことからも、司法書士試験は社会人の受験生・合格者が多いことが分かります。

ちなみに2023年の最高齢合格者は82歳。

これは歴代最高齢で、従来の2018年の80歳という記録を更新しました。

このように、司法書士試験は大学生から高齢者まで非常に幅広い人が合格しています。

合格者の平均年齢の変化や歴代最高齢合格者、合格者の年齢構成の変化の様子については以下の記事で詳細解説しています。

| 関連記事:司法書士試験の最年少合格者・最高齢合格者・平均年齢データと勉強法【年齢制限なし】 |

司法書士試験の勉強法とは

司法書士試験に合格するために必要な勉強のポイントは以下の3つに集約されます。

|

講義・テキストでしっかりと理解をする 【インプット】 |

過去問・問題集を解き、理解を得点に変える力を身につける 【アウトプット】 |

模試を受け、時間内に正確に得点できる練習をする 【テクニック】 |

この3つをどのように勉強すれば良いのか、勉強法の以下のポイントについて解説をしていきます。

|

独学か予備校なら予備校が安定

| 【インプット】 |

司法書士試験の勉強をするなら予備校を使った方が良いです。

ぶっちゃけると司法書士試験は独学でも予備校でも合格することは一応可能ですが、どちらの方法にもデメリットがあります。

デメリットを比較すると以下のとおり。

| 独学・予備校のデメリット | |

| 独学のデメリット |

|

| 予備校のデメリット |

|

予備校は独学より費用がかかるのがデメリットですが、独学の教材一式を揃えるだけでも約7~8万円はかかります。

一方、予備校は約10~65万円と価格の幅が広く、安めの予備校を選べば独学と大差ない価格で学ぶこともできます。

合格者が受ける新人研修で私が名刺交換した人のうち、独学で合格したという人はたったの1.6%だけでした。

私の名刺交換の経験をまとめると、

| 合格者内の「独学」「予備校」の割合 | |

| 独学 | 1.6% |

| 予備校 | 98.4% |

ということです。

司法書士試験全体の合格率が5.0%だとすると、

|

という計算になります。

私が名刺交換した人に多少の偏りがあったのだとしても、独学合格者の割合が何十倍にもなることはないはずです。

|

この2点から、これから司法書士試験の勉強をする人は私と同じように、予備校を使って勉強した方が良いと言っているわけです。

独学や一発合格での合格率の計算は以下の記事にまとめています。

| 関連記事:司法書士で独学・一発合格した人はどのくらい?【働きながら・専業】 |

予備校選びに失敗しないコツは講師との相性

| 【インプット】 |

司法書士予備校を選ぶときの最大のコツは「自分と相性の良い講師」を選ぶことです。

有名予備校だから

のようななんとなくの理由で予備校を選んでしまうと

|

ということになりがち。

あなたが学生のころ、好きな先生、授業が面白かった先生はいませんでしたか?

好きな先生の授業は理解がしやすく、その科目が得意にならなかったでしょうか。

司法書士試験も同じ。

|

という理由だけで予備校を選ぶよりも、あなたの勉強のやる気を引き出してくれる講義をしてくれる講師を選んだ方が、あなたの成績は確実に伸びます。

同じくらい良いと思う講師がいるなら、大手予備校の安心感や合格実績、講座の費用なども比べて予備校を選ぶと良いでしょう。

しかし、一番大事なのは「あなたと講師の相性」ですよ。

今はほとんどの予備校で講義の無料体験ができるので、実際に体験して

この先生となら合格を目指して勉強していける!

と思える講師を探し出しましょう。

ほとんどの人には予備校の通信講座がおすすめ

司法書士試験に合格したいのであれば、専業受験生として勉強時間を増やすのがベストです。

しかし、ほとんどの方は

|

などに時間をかけなければならないため、勉強時間の確保が難しいです。

忙しい人が少しでも勉強時間を増やすためには、予備校に通学するのではなく通信講座を利用するのがベター。

なぜなら、通信講座を使うと

|

といったメリットがあるので、忙しい人でも勉強時間を増やしやすいからです。

通信講座専門の予備校であれば比較的安価で、スマホで使える機能も充実している傾向があります。

一方、大手予備校の通信講座であれば講義内容・教材・サポートの安心感が高いです。

勉強時間は3000時間必要

| 【インプット】 | 【アウトプット】 |

司法書士試験に合格する目安勉強時間は3000時間です。

しかし、3000時間はあくまで目安。

|

などの理由で必要な勉強時間はどんどん増えてしまいます。

3000時間で司法書士試験合格を目指すなら、

|

この2点が重要です。

具体的な毎日の勉強時間の例を挙げるなら

| 1日目 | 予備校の講義(3時間)を受け、講義後にテキストをパラパラと確認して復習(10分ほど) |

| 2日目 |

昨日の講義をテキストを読みながら復習(1時間)して、過去問を解く(1時間)。 過去問で間違えたところをテキストで再度確認しながら、メモを書き込む(1時間) |

| 3日目 | 1日目で受けた講義の次の講義(3時間)を受け、講義後にテキストをパラパラと確認して復習(10分ほど) |

| ・・・ | ・・・ |

という感じ。

これだけ勉強すれば毎日3時間勉強していることになり、1年間で1000時間は勉強できます。

毎日コツコツ勉強を続ければおよそ3年で司法書士試験に合格できるというわけです。

1年未満で短期合格するには毎日どのくらいの勉強時間が必要となるのかや、勉強時間を増やすためのコツについては以下の記事にまとめています。

| 関連記事:【逆算して合格!】司法書士試験に必要な勉強時間と勉強法のポイント |

私も4年間かけておよそ3000時間勉強して司法書士試験に合格しています。

しかし、毎日3時間勉強をずっと続けられたわけでなく最初のうちは結構サボっていました。

過去問のやり込みが必須

| 【アウトプット】 |

司法書士試験は重要な論点は繰り返し出題されるため、過去問で出たことのある知識だけでおよそ50%は正解できるようになります。

初めて見る知らない問題よりも、解いたことがある過去問の方が正解できるのは当たり前。

そのため、司法書士試験の合格者は過去問をほぼ100%正解できるくらいにやり込んでいます。

同様に、あなたが司法書士試験の勉強をするなら、過去の合格者と同じように過去問を100%正解できるよう繰り返し解くのが必須。

予備校によってどの過去問を使うのかは大きく分けて以下の3パターン。

|

自分で過去問を用意する必要がある場合は、「オートマ過去問」か「合格ゾーン」のどちらかを買うのがおすすめ。

「オートマ過去問」と「合格ゾーン」の特徴を簡単に比較すると以下のとおり。

| オートマ過去問 |

|

司法書士テキスト「オートマ」シリーズ最新版まとめ |

|

| 合格ゾーン |

|

過去問は、講義やテキストなどのインプットをした後にすぐ解くようにすると理解度が高まります。

その後、時間を置いてまた繰り返し解くようにしましょう。

他の過去問題集の特徴や、過去問への詳細な取り組み方については以下の記事にまとめています。

| 関連記事:【過去問マスター】司法書士試験の過去問の使い方・おすすめ比較 |

また、司法書士試験過去問スマホアプリも複数あるので、ちょっとした隙間時間に過去問アプリでコツコツと勉強時間を増やすとベターです。

| 関連記事:【無料提供終了】司法書士「過去問+解説」アプリのおすすめ! |

講義の後に過去問題集を解くのは大変だな…過去問とか自分で解くのは苦手

という人もいると思います。

講義を受けた後は疲れているので、問題集を講義後に続けてやるのは大変ですよね。

そういう人は問題演習がカリキュラムに含まれている予備校や、定期的なフォローアップをしてくれる予備校を選ぶという選択肢もあります。

例えば、以下のような講座です。

|

スタディング 司法書士合格コース 49,500円 |

基本講座(インプット) ↓ 要点暗記ツール(穴埋め形式で確認するアウトプット) ↓ スマート問題集(一問一答形式で確認するアウトプット) ↓ セレクト問題集(五肢択一形式で確認するアウトプット) の流れでカリキュラムが組まれている講座。 無料会員登録で10%割引クーポン |

|

アガルート 入門総合講義 140,800円 |

毎月1回ホームルーム動画配信、有料オプションのカウンセリング利用なら勉強の進捗状況等をヒアリングしながらフォローアップしてくれる講座。 12回払いまでの分割手数料が0円、 |

模試で時間配分とテクニックを習得

| 【テクニック】 |

司法書士試験に合格するためには、試験時間内に全問解き終わるための時間配分とテクニックが必須です。

テキストで勉強(インプット)し、過去問をマスター(アウトプット)すれば理論上は司法書士試験に合格できます。

しかし、午後の筆記試験は

| 択一式 | 35問 |

| 記述式 | 不動産登記法 1問 |

| 商業登記法 1問 |

この全てを3時間で解かなければなりません。

合格者であっても記述式で大きなミスをしないためには、記述式1問あたりおよそ1時間かけることが多いです。

記述式2問で2時間かかるとすると、択一式35問は1時間で答えを出してマークシートへのマークまで終わらせる必要があります。

つまり、択一式(五肢)1問を解いてマークするのにかけられる時間は、1.71分。

秒に直すと、約1分42秒です。

5つの選択肢を全部読んで解くなら、1つの選択肢に使える時間はたった20秒。

文章を読むだけでも時間がかかりますから、午後の択一式は早押しクイズのように解かないと間に合わないのです。

そのため、午後の試験は以下のようなテクニックを駆使して少しでも時間を作る必要があります。

|

マークシートを早く塗るコツは、マークシートを35問まとめて塗ることです。

マークずれを防ぐために回答番号のメモの仕方にも注意が必要。

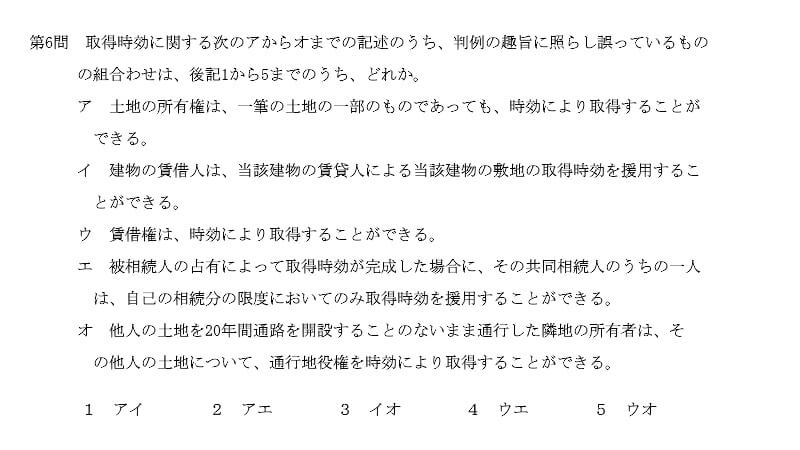

司法書士試験の択一は以下の画像のように組み合わせで答える問題がほとんどです。

問題文全体にさらっと目を通し、100%正誤判断できる選択肢を最初に見つければ、全選択肢を読んで解かなくても2~3つ選択肢を解くことで回答を1つに絞れます。

こういった時間短縮テクニックを身につけることで、試験本番で時間切れで最後まで解けなかったという事態を防ぐことができるんです。

2つのテクニックの詳細については以下の記事で解説しています。

| 関連記事:司法書士試験の午後の時間配分と択一スピードアップのテクニック |

これらのテクニックは方法を学ぶだけでいきなりできるようにはなりません。

慣れないうちは

解かなかった選択肢をちゃんと読んでいれば、この問題は間違えなかったのに

ということもよくあります。

そのため、試験本番と同じ時間配分で解く模擬試験でテクニックの練習しておくのがベスト。

模試にはそのほかにも

|

といったメリットもあります。

予備校の講座を購入すると模試もセットになっていることが多いので、勉強がそこそこ進んでいれば模試はしっかりと受けておくのがおすすめ。

| 関連記事:【2023年向け】司法書士試験おすすめ模試スケジュール・活用法まとめ |

直前期に効率良く総まとめ

| 【インプット】 | 【アウトプット】 |

7月の筆記試験の前の4月~6月ごろはよく「直前期」と呼ばれます。

直前期に入る前くらいまでに全科目の勉強を一通り終え、直前期には総復習をして筆記試験に挑むのが勉強の定番スケジュール。

しかし、

|

では直前期の最適な勉強方法は違います。

勉強の進行度に応じた直前期の最適な勉強法をまとめると以下のとおり。

| 勉強の進行度 | 直前期の勉強法 |

|

|

|

(直前期の間に2周~4周が目標) |

|

(直前期で10周以上は繰り返す) |

やること自体はとても地味ですが、合格するための勉強法に特別な裏ワザはありません。

さきほども説明したように、過去問を全て解けるようになれば筆記試験択一はおよそ50%は正解できるようになります。

さらにテキストを繰り返し勉強することで「まだ出題されたことがない知識」も習得できます。

その結果、基準点が取れるようになります。

テキストと過去問を完璧に勉強すれば理論上は択一式満点も狙えるはずですが、どうしても苦手な分野や忘れてしまう部分は出てきます。

そのため、基準点レベルの受験生は苦手部分を集中して繰り返し勉強することでもう少し点数を伸ばし、合格点を取るのです。

進行度別の直前期の勉強法のより詳細な解説は以下の記事でしています。

| 関連記事:【司法書士試験】直前期の成果を上げる勉強法まとめ【ケース別】 |

以上が私が司法書士試験に合格するまでにやった勉強法、もっとこうしていれば早く合格できたな~という勉強法です。

こんな風に勉強できるのが理想ですが、実際にはその通りに勉強を続けるのはとても難しいでしょう。

そのため、私が合格するまではどんな風に勉強し、どんな感じに成績が伸びて合格したのかを説明していきます。

4年かけて合格した私の合格体験記

私は4年間で無事司法書士試験に合格しましたが、最初からきちんと勉強できていたわけではありません。

1年目、2年目は講義を受けるだけで精一杯でほとんど復習もせず、過去問もあまり解けていませんでした。

3年目は苦手だった記述式の勉強に力を入れすぎた結果、それまで比較的得意だった民法がダメダメに。

4年目にようやく毎日しっかりと勉強するスタイルが身につき、そのまま合格したという感じ。

1年目から4年目までの講座、平均勉強時間、試験結果をまとめると以下のとおり。

| 講座 | 平均勉強時間 | 試験結果 | |

| 1年目 |

Wセミナー 山本オートマチック (初学者向け講座) |

1日1.5時間 |

午前60点(基準点-24) 午後72点(基準点-6) |

| 2年目 |

Wセミナー 山本オートマチック (中上級者向け講座) |

1日1.5時間 |

午前87点(基準点+3) 午後66点(基準点-15) |

| 3年目 |

Wセミナー 上級本科生 (中上級者向け講座) |

1日1.5時間 |

午前63点(基準点-15) 午後93点(基準点+21) |

| 4年目 |

Wセミナー 答練本科生 (中上級者向け講座) |

1日3~6時間 (順次増加) |

午前102点(基準点+12) 午後84点(基準点+12) 記述56点(基準点+19.5) |

さきほど解説した勉強法を実践しようとすると、1日3時間くらいはかかります。

毎日そのくらい勉強することができれば、2年~3年くらいで合格できていた可能性は十分あったでしょう。

司法書士試験に賭けている人は、短期合格を目指し毎日3時間以上は勉強することをおすすめします。

一方、働きながらなどの兼業受験生の人でも毎日少しずつ勉強できれば基準点くらいが取れるようになりますので、それからスパートをかければ合格可能です。

ぜひ、あなたの状況に合わせた勉強法にカスタマイズしながら司法書士試験の合格を目指してください。

私のダメダメな合格体験記があなたの勉強のモチベーションにつながれば幸いです!

司法書士試験合格への完全マップまとめ

司法書士の仕事には以下のようなものがあります。

|

司法書士の年収は司法書士白書のアンケート結果によると、開業司法書士では男女ともに1000万円以上という人が10%以上いる一方、開業したての司法書士では199万円以下という人の割合も結構あります。

経営が軌道に乗れば1000万円を目指すことは可能ですが、資格さえ取れば誰でも簡単に稼げるというわけではありません。

司法書士試験は受験資格ナシ。

試験は例年通りであれば、毎年7月第1日曜日、全国15の都道府県で筆記試験が実施されます。

筆記試験の出題科目、出題数、配点は以下のとおり。

| 午前(2時間) | 択一式 |

合計35問 |

1問3点 |

| 午後(3時間) | 択一式 |

合計35問 |

1問3点 |

| 記述式 |

合計2問 |

1問70点 |

筆記試験の合格者だけが例年10月に行われる口述試験を受けることができ、口述試験に合格すれば司法書士試験に合格。

ただし、口述試験は受験すればほぼ100%合格となるため、筆記試験で合格点を取ることが一番重要です。

筆記試験に合格するには「午前択一式」「午後択一式」「午後記述」のそれぞれの基準点が必要で、基準点の合計+αが合格点となっています。

| 午前択一式 基準点(8割前後) | +α = 合格点 |

| 午後択一式 基準点(8割前後) | |

| 午後記述式 基準点(5割前後) |

司法書士試験の難易度は高く、2022年度の合格率は約5%。

択一式で基準点を取るには偏差値60程度の成績が必要です。

大手予備校LECの合格者アンケートによれば、合格者で一番多い受験回数は3回ですが、10回近く、あるいは10回以上受験してようやく合格する人も珍しくはありません。

私が合格者同士で名刺交換をしながら話を聞いた範囲では、独学で司法書士試験に合格したという人の割合はわずか1.6%でした。

それ以外の方はみんな予備校を利用しての合格者。

そのため、これから司法書士試験の合格を目指して勉強するのであれば私は予備校を使うことをおすすめします。

司法書士試験の合格者平均年齢は約40歳であり、働きながら勉強している社会人の受験生が多いです。

予備校は通学ではなく通信講座を活用すると

|

といったメリットがあるためおすすめ。

司法書士試験の合格にはおよそ3000時間は勉強時間が必要というのが定説ですので、少しずつでも勉強時間を増やす工夫をしていきましょう。

合格するための勉強法を簡単にまとめると、

|

の3点が重要。

言葉で言うのは簡単ですが、試験範囲が広く実際にこの勉強を毎日するのは非常に大変です。

私自身は2年目までは予備校の講義を受けるばかりであまり復習もできていませんでした。

それでも少しずつ知識を蓄え、4年目には勉強習慣が身について合格しています。

司法書士試験は楽な試験ではありませんが、決して頭が良くないと合格できない試験ではありません。

正しい方法で地道に勉強していけば合格に手が届きます。

あなたは司法書士になってどんな仕事がしたいですか?

その夢を叶えたいと思うのであれば、司法書士試験の勉強を始めることが一番着実な一歩となります。

勉強にかかる時間、労力に見合うものかどうかもう一度確認して、それでも司法書士を目指すのであれば他の記事もあなたのお役に立つでしょう。

ささやかながら私もあなたの勉強を応援します!