おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士試験は午後の試験時間が足りず、記述式が最後まで解けない!午後の時間配分はどうすれば良いのか?

午後の択一を早く解こうとするけどどうしても時間がかかってしまう。択一を早く解くテクニックはないの?

そんな風に思いませんか?

この記事では、司法書士試験のベストな時間配分と、択一を少しでも早く解くテクニックについて説明します。

テクニックを全て身につけて択一をスピードアップすれば、記述式を解く時間に余裕ができてミスが減り、合格点を取りやすくなりますよ。

司法書士試験の3年目までは記述式がろくに解けず、4年目で択一の大幅な時間短縮に成功して無事合格した私が実際に使っていたテクニックを解説していきます。

司法書士試験の試験時間

司法書士試験は午前9時30分~午前11時30分までの2時間(120分)と、午後1時~午後4時までの3時間(180分)を1日で行います。

試験当日のタイムスケジュールをまとめると以下のとおり。

| 午前の部 | 着席時刻 | 午前9時 |

| 指定時刻(入室期限) | 午前9時15分 | |

|

午前択一試験 (2時間) |

午前9時30分 ~ 午前11時30分 |

|

| 昼休憩 (1時間) |

午前11時30分~午後0時30分 |

|

| 午後の部 | 着席時刻 |

午後0時30分 |

| 指定時刻(入室期限) |

午後0時45分 |

|

|

午後択一・記述試験 (3時間) |

午後1時 ~ 午後4時 |

指定時刻になると試験の説明が始まります。

それまでに試験室に入室していないと試験を受けることができません。

司法書士試験の択一式の内訳

司法書士試験は午前・午後ともに択一式試験があります。

午前・午後の択一式の内訳は以下のとおり。

|

午前択一 (2時間) |

憲法 3問 |

4科目 合計35問 105点満点 |

| 民法 20問 | ||

| 刑法 3問 | ||

| 会社法・商法 9問 |

|

午後択一 (記述式と合わせて3時間) |

民事訴訟法 5問 |

7科目 合計35問 105点満点 |

| 民事執行法 1問 | ||

| 民事保全法 1問 | ||

| 供託法 3問 | ||

| 司法書士法 1問 | ||

| 不動産登記法 16問 | ||

| 商業登記法 8問 |

司法書士試験の時間配分

司法書士試験を実際に受けてみると

午後の試験時間が足りない!全部解けない!

と必ず一度は思うはずです。

司法書士試験を最後まで解くためには以下のような時間配分で解くのが良いです。

| 試験時間 | 時間配分 | |

| 午前 | 2時間 |

|

| 午後 | 3時間 |

(記述式2時間の内訳は目安) |

午後は「択一1時間」「記述式2時間」の時間配分が良いと予備校でも言われているでしょう。

司法書士試験の記述式は、問題の長文化や資料の増加により解くのに時間がかかります。

そのため、「択一1.5時間」「記述式1.5時間」の時間配分で解こうとすると、記述式をななめ読みで解かなくてはならなくなるため情報の整理でミスする確率が大幅に上がってしまいます。

「記述式2時間」内の時間配分は目安ですが、「不動産登記法に1時間」「商業登記法に1時間」と思っておきましょう。

本試験と同様のボリュームの記述式を解いていると分かると思いますが、1問1時間というのは決して時間のかけすぎではありません。

むしろ、

もうちょっとだけ時間あると心に余裕があるんだけど

と思うくらいではないですか?(私が記述苦手だったからかもしれませんが)

そこで、私と同じように記述式に苦手意識がある人は以下のような時間配分で解けると理想的です。

| 試験時間 | 時間配分 | |

| 午前 | 2時間 |

|

| 午後 | 3時間 |

(記述式2時間10分の内訳は目安) |

択一35問のマークまで50分って流石に無理じゃない?

と思われる人も多いと思いますが、私は午後択一のマークまでを50分で終えて司法書士試験に合格しました。

どうやれば午後択一50分の時間配分が達成できるのか、実際に私が行っていたテクニックを紹介していきます。

スポンサーリンク

司法書士試験の択一スピードアップのテクニック

私が午後択一を50分の時間配分で終えられたのは以下の2つのテクニックを突き詰めて実践したからです。

|

具体的なテクニックの内容について解説していきます。

マークシートを早く塗るテクニック

択一では35個マークシートを塗らなければならないので、1つにつき1秒早く塗れれば35秒、2秒早く塗れれば1分10秒だけ時間配分に余裕が生まれます。

30秒とか1分とか、流石に細かすぎじゃない?

そう思うのもごもっともですが、

あと1分書く時間があったら+0.5点取れた

という状況はおおいにありえます。

本気で司法書士試験に合格したいと思ったらマークシートを早く塗る方法は身につけておいた方が良いでしょう。

マークシートを早く塗るためには以下の3つのポイントがあります。

|

問題を考えて解く作業とマークシートを塗る作業は完全に分業化した方が早くなります。

人間は同じ作業を繰り返す方が効率的に作業できるからです。

問題を解くときは以下のように解答番号を決まった場所に書くようにすることでマークずれを防ぐことができます。

解答番号を見るときに必ず問題番号も目に入るのでマークずれを起こしませんし、問題冊子のページをめくったら必ずページの一番左上に解答番号があるので番号を探す時間がかかることもありません。

マークを塗るときは、

- まず中央を横切って塗り

- 外周に沿って塗る

- 中身をぐしゃぐしゃっと軽く塗りつぶす

「の」の字を90度、横に倒したような形で中央・外周を塗り、残りを軽く塗りつぶせばOK。

余白が多少あっても大丈夫。丁寧に余白を塗りつぶすことは時間の無駄なのでやめましょう。

全肢検討しないで解くテクニック

司法書士試験は「組み合わせを答える問題」が多く、組み合わせ問題は全選択肢を検討しないでも正解を出すことができます。

全肢検討しないで正解を出すポイントは以下のとおりです。

|

このテクニックは「100%の自信を持って正誤判断できる選択肢がある」ことが前提になるので、

過去問はもう覚えてしまった

というくらい勉強している人でないとあまり効果がありませんので注意してください。

このポイントについて少し詳しく解説していきます。

選択肢の絞り方

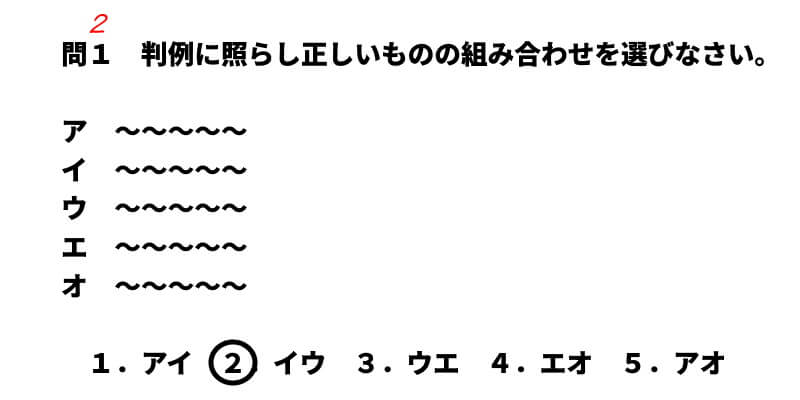

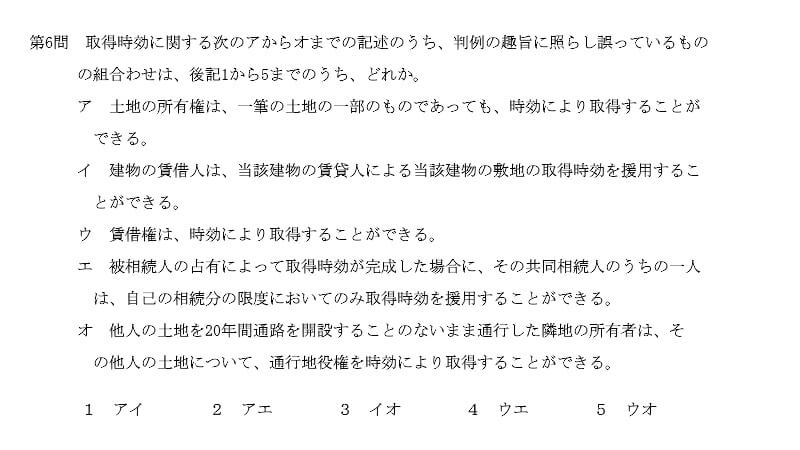

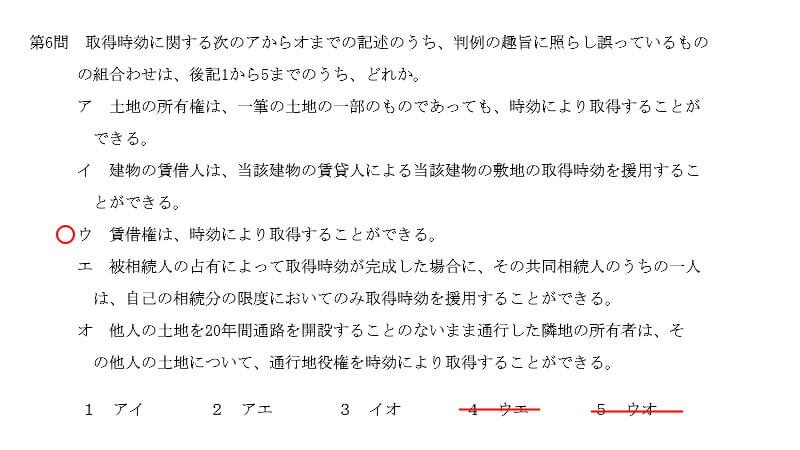

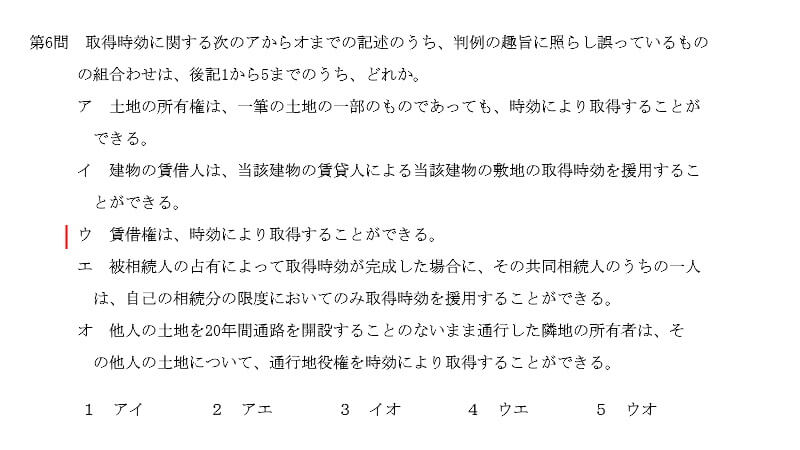

実際に2019年の司法書士試験の問題で選択肢の絞り方を解説します。

午前の第6問民法の問題です。

「ウ」の選択肢が100%正しいと確信できたなら「ウ」は正解に含まれないため「ウ」を含む解答番号は消します。

正解は「1か2か3」になったので残った解答番号に含まれる選択肢が何なのかをチェックします。

すると、

| 選択肢ア | 1と2で2回出現 | アを検討して正しければ正解は3 |

| 選択肢イ | 1と3で2回出現 | イを検討して正しければ正解は2 |

| 選択肢エ | 2のみ、1回出現 | エを検討して誤りならば正解は2 |

| 選択肢オ | 3のみ、1回出現 | オを検討して誤りならば正解は3 |

ということが分かります。

このように解いていくと運が良ければ「選択肢5つ中2つ」で正解が出せ、運が悪くても「選択肢5つ中3つ」で正解を出すことができます。

35問で選択肢は175つ。

これを45分で解くとすると全選択肢を1つ15秒で正誤判断しなければなりません。

一方、「選択肢5つ中3つ」だけ検討する場合は35問で選択肢は105つ。

これを45分で解くとすると選択肢1つに25秒かけることができます。45分で択一を解き終わり、5分でマークシートを塗るのであれば現実的な範囲だと思えませんか?

このテクニックで問題なのは最初に「ウ」を見たときに100%の自信がない場合です。

その場合はスルーです。

たぶん正解とか、たぶん不正解とかそんなどうでもいい検討をすると不正解の原因になるので、スルーした印だけ付けておきます。

△とか書くだけ無駄なので縦棒一本でいいです。

「ウ」は見なかったことにして他の選択肢を検討してください。

後でどうしても「ウ」の正誤判断をしないと正解を出せなくなったときだけ再度「ウ」を考えるようにしてください。

検討する選択肢の選び方

ポイントで前述した「検討する選択肢で「当たり」を引く」とは、検討する選択肢で100%の自信で正誤判断ができる選択肢を選ぶことです。

絶対に当たりを引くことはできませんが、当たりを引くためのコツがあります。

そのコツは以下のとおり。

|

最初に問題文を目にしたらどのような内容の出題なのかをチェックします。

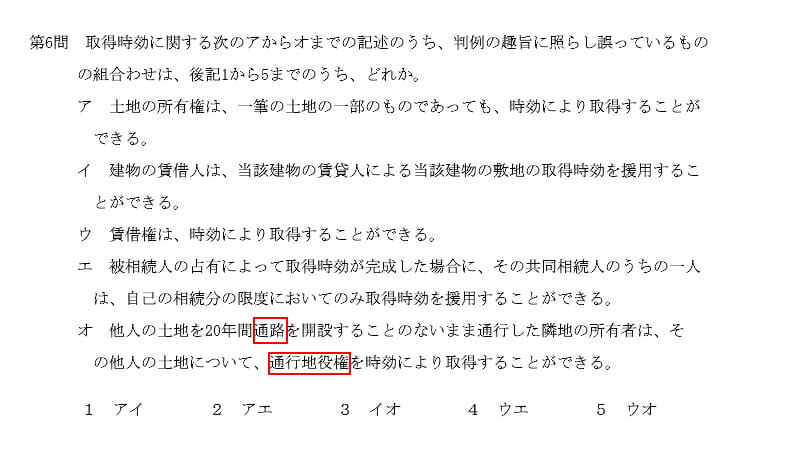

取得時効に関する判例の問題ですから、それを見た瞬間にどんな判例があったかを思い出します。

通行地役権は通路を自分で作ったかで時効取得できるか結論が違ったな

と思い出したのであれば「地役権」「通路」がキーワードになります。

問題文全体をざっと眺めるとこれらのキーワードが見つけられることがあります。

あなたが問題文を読んで思い出したキーワードが含まれている選択肢は、高確率であなたが正誤判断できる選択肢ですからそこから検討すると時短できます。

一方で問題文の最初だけ見ても上手くキーワードが想起できない場合もあります。

例えば、「株式会社に関する~」など範囲が広すぎる場合です。

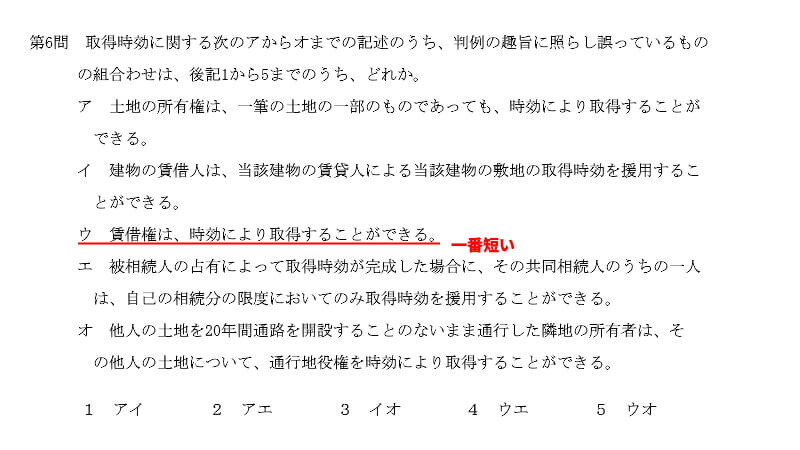

上手くキーワードが出てこなかったときには、短い選択肢から検討するのも手です。

短い選択肢は「~のときは」というような前提や条件がなく、「知っているか」「知らないか」の勝負になるため短時間で検討することができます。

100%の正誤判断ができればラッキーですし、できなくてもタイムロスが最小限で済みます。

どの選択肢も似たような長さの場合は、「ア」から順番に検討していくのはやめましょう。

なぜなら、上から順番に「ア」「イ」だけで答えが出せてしまう問題を試験委員は作りたがらないからです。

出題者は全部の選択肢を検討してもらいたいと思っていますので、正解につながる選択肢は意識的に、あるいは無意識に下の方に隠す確率が高くなります。

どうしても検討する選択肢の決め手がないときは「下から検討する」「エから検討する」などの自分ルールを決めておきましょう。

全肢検討しないテクニックを身につけるメリット

全肢検討しないで解くテクニックは理論だけ知っていきなり実践しても上手くいきません。

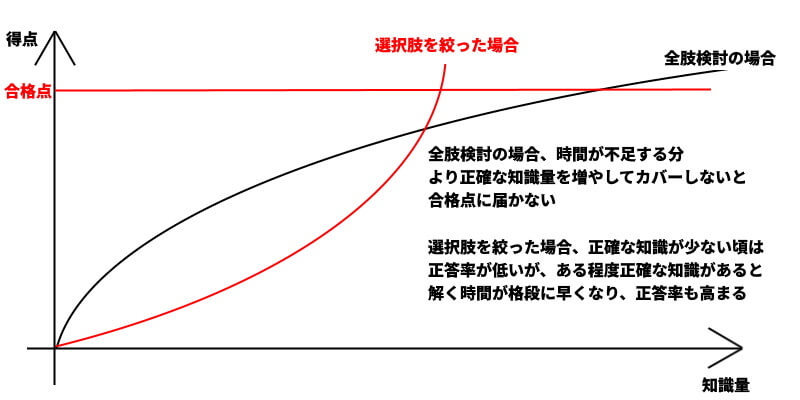

正直なところ、全肢検討しないテクニックは、最初の慣れないうちは正答率が下がります。

テクニックを使って司法書士試験の合格点を取るまでのイメージは次のような感じです。

選択肢を絞った場合、検討しない選択肢の正確な知識は不要のままで択一を解く時間も早く、記述式でも得点しやすくなり合格点に結果として早く届きます。

一方、全肢を検討する場合は5肢を検討して正解候補が2つになったら正答できませんし、記述式を解く時間も不足するため、カバーするために網羅的で正確な知識が必要となり受験が長期化する可能性が高まります。

ですから、効率的に必要最小限の知識で司法書士試験に合格するためには、全肢を検討しないテクニックが必要なんです。

時間配分とテクニックを身につけるための方法

司法書士試験の時間配分とマークシートを早く塗るテクニック、全肢検討をしないテクニックを身につけるためには実践あるのみです。

本試験と同じ形式で練習すれば時間配分もテクニックも身につきます。

具体的には

|

といったもので練習すると良いです。

テクニックが身につけやすいのは「模試>答練>年度別過去問」の順です。

より本試験に近い状況の方が良いですよ。

「本番は練習のように、練習は本番のように」

これが択一を50分で終わらせるコツです。

午前、午後に限らず択一はテクニックを使って短時間で解くように訓練しておきましょう。

本試験の午前択一も午後のためのならし運転ですよ!

時間配分から見るベストな「解く順番」

時間配分とともに良く言われるのが「問題を解く順番」

近年は「記述式を先に解く人」が増えているそうです。

特に記述式が得意な人に多いらしい。

解く順番は人によってもベストな方法は違いますが、私のおすすめは「択一→まとめてマーク→記述の順番」です。

なぜなら、

|

この2点から見て有利だからです。

司法書士試験の時間配分と択一スピードアップテクニックまとめ

司法書士試験の時間配分は以下のようにしましょう。

| 試験時間 | 時間配分 | |

| 午前 | 2時間 |

|

| 午後 | 3時間 |

(記述式2時間の内訳は目安) |

特に私のような記述が苦手な人の理想の時間配分は以下のとおり。

| 試験時間 | 時間配分 | |

| 午前 | 2時間 |

|

| 午後 | 3時間 |

(記述式2時間10分の内訳は目安) |

マークシートは以下のポイントに注意すると早く塗ることが可能です。

|

| 関連記事:「択一式マークシートを1分でも早く塗る方法・コツ【司法書士試験】」 |

全肢検討しないで正解を出すポイントは以下のとおり。

|

100%自信のある正確な知識量を増やすのが大事ですよ。

時間配分や試験テクニックは実戦形式で練習しないと身につきません。

|

といったものを利用して練習してください。

確実な知識を積み重ねていけば司法書士試験に合格することができます。

試験テクニックでその知識量を減らすことも可能ですので、上手に活用してより短期間で合格できるように頑張りましょう!