おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士試験の合格率ってどのくらい?

司法書士試験ってそもそもどんな形式の試験なの?

どんな科目を勉強しなくちゃいけないのかな。

基準点って何?

司法書士の合格点はどのくらい?

合格点を取るにはどう勉強すれば良いの?

そんな風に思っていないでしょうか?

私は4年間かけて司法書士試験に合格しました。

司法書士試験は合格するまでに筆記試験と口述試験があり、科目数も多いのでとても複雑な試験のように見えます。

しかし、ポイントだけ押さえておけば司法書士試験のシステムはそんなに複雑ではありません。

そのためこの記事では、

|

について、実際の最大過去16年分の試験データを使いながら解説します。

この記事を読むことで、司法書士試験の合格率、配点、基準点、合格点がどのように変化しているのかが分かり、これから合格するためにどのような勉強をしていくと効率が良いのかが分かりますよ。

試験の傾向を知り、対策を取って短期間での司法書士合格を目指しましょう。

司法書士試験の合格率の推移

現在の司法書士試験の合格率は約4~5%です。

そんなに難しいのか…司法書士になるのは無理かな

と思うかもしれません。

しかし、司法書士試験の合格率は増加で推移しています。

|

直近の司法書士試験の受験者数・合格者数・合格率の推移 |

|||

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|

2013年度 (平成25年度) |

22,494人 | 796人 | 3.54% |

|

2014年度 (平成26年度) |

20,130人 | 759人 | 3.77% |

|

2015年度 (平成27年度) |

17,920人 | 707人 | 3.94% |

|

2016年度 (平成28年度) |

16,725人 | 660人 | 3.94% |

|

2017年度 (平成29年度) |

15,440人 | 629人 | 4.07% |

|

2018年度 (平成30年度) |

14,387人 | 621人 | 4.31% |

|

2019年度 (平成31年度) |

13,683人 | 601人 | 4.39% |

|

2020年度 (令和2年度) |

11,494人 |

595人 |

5.17% |

|

2021年度 (令和3年度) |

11,925人 |

613人 |

5.14% |

|

2022年度 (令和4年度) |

12,727人 |

660人 |

5.18% |

|

2023年度 (令和5年度) |

13,372人 |

695人 | 5.19% |

2020年度(令和2年度)は

|

などの要因でさらに受験者数が減少しました。その結果、合格率は約5%まで増加しています。

近年は受験者数が少しずつ増加しはじめてきているため、これ以上合格率が上がる可能性は低くなっています。

受験者の増加に伴い、合格率がまた減少していく可能性が高いため、今のうちに司法書士試験に合格してしまうのが得策です。

司法書士試験の試験形式

司法書士試験は例年以下のような日程で行われます。

| 試験 | 時期 |

| 筆記試験(択一式と記述式) | 7月の第一日曜日 |

| 口述試験(受験資格:筆記試験合格) | 10月中旬ごろ |

筆記試験の合格発表は例年9月下旬ごろです。

合格発表があって2週間くらいで口述試験があります。

口述試験の受験資格は「筆記試験合格」です。

口述試験の合格率はほぼ100%なので、実質的には筆記試験さえ受かれば司法書士試験合格と言えます。

司法書士を目指すならば筆記試験をどう勉強するのかが一番のポイントです。

続いて、司法書士の筆記試験がどのような試験なのかを見ていきましょう。

司法書士試験の科目と配点

司法書士試験の筆記試験は午前と午後に分けられ、1日で実施されます。

筆記試験の配点は以下のとおり。

| 午前(2時間) | 択一式35問 105点満点 |

| 午後(3時間) | 択一式35問 105点満点 |

| 記述式2問 140点満点 (令和6年度から70点→140点に配点変更) |

択一式が全部で210点、記述式が140点で合計350点満点の筆記試験となっています。

午前択一:4科目の配点(35問で105点)

午前に出題される科目と問題数、配点については毎年以下のようになっています。

|

午前択一 (2時間) |

憲法 3問 | 配点:9点 (8.6%) |

4科目 合計35問 105点満点 |

| 民法 20問 | 配点:60点 (57.1%) |

||

| 刑法 3問 | 配点:9点 (8.6%) |

||

| 会社法・商法 9問 | 配点:27点 (25.7%) |

民法が午前の配点の半分以上を占めています。

会社法・商法の出題も多く、民法と合わせると午前の配点の80%以上を占めています。

午前択一でどのくらい正解しなきゃいけないの?

午前択一でどのくらい正解しなければならないのかは、のちほど詳しく説明します。

午前は分野ごとに配点・出題数の目安あり

民法は全部で20問出ますが、分野ごとに出題数・配点は大体決まっています。

午前択一科目の分野ごとの配点についてはおおよそ以下のとおり。

| 憲法 | 基本的人権 1~2問 | 全3問 | 配点:9点 |

| 統治機構 1~2問 | |||

| 民法 | 総則 3問 | 全20問 | 配点:60点 |

| 物権 4問 | |||

| 担保物権 5問 | |||

| 債権 4問 | |||

| 親族・相続 4問 | |||

| 刑法 | 総論 1~2問 | 全3問 | 配点:9点 |

| 各論 1~2問 | |||

| 会社法・商法 | 株式会社 7問 | 全9問 | 配点:27点 |

| 持分会社 1問 | |||

| 商法 1問 |

民法は債権の条文が多く、普通の試験では債権の配点が高くなります。

しかし、司法書士の仕事である不動産登記に担保物権が大きく影響するため、民法でも担保物権の配点が高く、細かいところまで問われます。

会社法も司法書士の仕事である商業登記の多くが株式会社であるため、株式会社の配点がかなり高いです。

このような特徴があるため、これから勉強を始める人は「担保物権」と「株式会社」はしっかり勉強しなくちゃいけないんだな~くらいに思っておいてください。

午後択一:7科目の配点(35問で105点)

午後は3時間で択一式と記述式の試験がありますが、試験時間は分けられていません。

そのため、あなた自身が時間配分をして問題を解く必要があります。

まず、午後択一で出題される科目と問題数、配点については毎年以下のとおり。

| 午後択一 | 民事訴訟法 5問 | 配点:15点 (14.3%) |

7科目 合計35問 105点満点 |

| 民事執行法 1問 | 配点:3点 (2.8%) |

||

| 民事保全法 1問 | 配点:3点 (2.8%) |

||

| 供託法 3問 |

配点:9点 |

||

| 司法書士法 1問 | 配点:3点 (2.8%) |

||

| 不動産登記法 16問 | 配点:48点 (45.8%) |

||

| 商業登記法 8問 | 配点:24点 (22.9%) |

午後択一は科目数は多いですが、配点の多くは「不動産登記法」と「商業登記法」です。

毎年1問しか出題されない科目も多いですが、勉強する範囲はそんなに広くはないため捨て科目にはせず、ちゃんと勉強した方が司法書士試験には合格しやすいですよ。

午前択一とは違い、午後択一は「この分野の配点が多い・少ない」ということはあまり言えません。

どの分野から出題されるのかが分かりにくいため、全分野しっかりと勉強する必要があります。

午後記述:2科目の配点(2問で140点)

午後は択一だけでなく、記述式も合わせて3時間の試験です。

令和6年度から配点が変更されたため、配点は推測にはなりますがおそらく等分されるはずです。

| 午後記述 | 不動産登記法 1問 | 配点:70点 (推定) |

2科目 合計2問 140点満点 |

| 商業登記法 1問 | 配点:70点 (推定) |

記述式は大問が1つあり、大問の中に複数の小問があります。

司法書士試験の記述式問題は、事例の説明や資料が示されており、それに対して申請書を書き上げるという形式になっています。

記述式の回答はボールペンでしなければなりません。

結構な分量をボールペンで書かなければいけないので、試験中に手が痛くなってきます。

そのため、インクがすぐ乾くボールペン、疲れにくいボールペンを用意するなどの対策も必要です。

司法書士試験のカギは「基準点」

司法書士試験には「午前択一」「午後択一」「記述」にそれぞれ基準点というものがあり、どれか一つでも基準点未満だとその時点で不合格になります。

司法書士試験には「午前択一」「午後択一」「記述」にそれぞれ基準点というものがあり、どれか一つでも基準点未満だとその時点で不合格になります。

つまり、基準点 = 足切り点 です。

司法書士の基準点の推移(直近17年分)

司法書士試験の基準点は問題の難易度によって毎年変動します。

直近の基準点の推移をまとめると以下のとおり。

| 午前択一基準点 | 午後択一基準点 | 記述基準点 | |

| 平成19年度 | 84点 | 84点 | - |

| 平成20年度 | 84点 | 78点 | - |

| 平成21年度 | 87点 | 75点 | 41.0点 |

| 平成22年度 | 81点 | 75点 | 37.5点 |

| 平成23年度 | 78点 | 72点 | 39.5点 |

| 平成24年度 | 84点 | 78点 | 38.0点 |

| 平成25年度 | 84点 | 81点 | 39.0点 |

| 平成26年度 | 78点 | 72点 | 37.5点 |

| 平成27年度 | 90点 | 72点 | 36.5点 |

| 平成28年度 | 75点 | 72点 | 30.5点 |

| 平成29年度 | 75点 | 72点 | 34.0点 |

| 平成30年度 | 78点 | 72点 | 37.0点 |

| 平成31年度 | 75点 | 66点 | 32.5点 |

| 令和2年度 | 75点 | 72点 | 32.0点 |

| 令和3年度 | 81点 | 66点 | 34.0点 |

| 令和4年度 | 81点 | 75点 | 35.0点 |

| 令和5年度 | 78点 | 75点 | 30.5点 |

令和6年度からは、記述式が140点満点に変更となります。

このうち、平成22年~平成31年の10年分の基準点を平均してみると、基準点は例年以下のような点数になっていることが分かります。

|

司法書士試験の基準点の目安 |

|

| 午前択一 |

81点前後 (35問中27問以上正解 = 約78%以上正解) |

| 午後択一 |

72点前後 (35問中24問以上正解 = 約68%以上正解) |

| 記述 |

36点前後(70点満点中) (約51%以上得点) |

このように、司法書士試験は択一で約7割~8割以上正解できないとその時点で足切りとなり、不合格。

司法書士試験は択一で基準点以上の人だけが、記述式が採点されます。

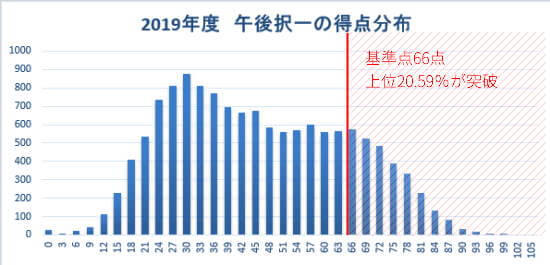

2019年の点数分布から、実際にどのくらいの人が択一の基準点を突破して記述式が採点されたのかを見てみましょう。

択一の基準点突破者の割合はおよそ15%(2019年度の例)

2019年度司法書士試験の午前択一の得点分布は以下のとおり。

午前択一だけで80%近くの人が基準点を取れず不合格になっています。

その後の午後択一の得点分布は以下のとおり。

午後択一も同じく80%近くの人が基準点未満で不合格です。

2022年度司法書士試験では、午前択一は上位27.75%、午後択一は上位22.60%が基準点を突破しています。

近年の傾向通り午前択一の突破者のほうが非常に多いです。

2019年の試験でどちらの基準点も突破して記述式の採点を受けられたのは13,683人中の2,006人だけ。

全受験者のおよそ14.66%となります。

司法書士試験の受験者数は減少傾向が続いていますが、記述式の採点がされる人数はあまり変化していません。

午前択一の基準点の突破者が約30%とかなり緩かったのは、記述式の採点がされる人数を例年ぐらいまで増やすためだと考えられます。

司法書士試験の受験者数減少が続くのであれば、択一の基準点は今後も緩くなっていく可能性があります。

このように、司法書士試験は択一だけでおよそ85%以上の人が足切りされます。

そのため、司法書士試験はとにかく択一を解けるようになることに一番時間を使うべきです。

択一の基準点を超えるための勉強方法については「合格点を取るには、まず択一基準点のクリアを目標にする」で後述します。

択一基準点の発表は筆記試験の約1ヶ月後

司法書士試験の択一基準点は筆記試験の前は分かりません。

択一基準点は筆記試験の約1ヶ月後に発表です。

記述式の採点を受けられる人は毎年2000人ちょっと。

記述の採点は時間がかかるので、2000人ちょっとになるよう法務省が試験後に基準点を調整して決めていると考えられます。

司法書士試験は問題用紙を持ち帰れるので、基準点が発表された時点で自分が択一基準点が取れたかどうかがほぼ分かります。

なぜなら、各予備校が試験後すぐに択一の正当一覧表を作ってくれるからです。

ほとんどの人は基準点が発表されたときに不合格が決まります。

しかし、不合格になっても落ち込む暇はありません。

来年の合格に向けてすぐに勉強を再開するようにしましょう。

司法書士試験は一発合格する人はほとんどいないので、ほとんどの合格者が過去に不合格を経験しています。(私も4年かかりました)

そのため、基準点が取れなかったことよりも、不合格が分かってからどうやって勉強をしていくかが合格するのにとても重要ですよ。

合格点には基準点+αが必要

司法書士試験の基準点の壁は高いですが、実は基準点を全てクリアするだけでは合格にはなりません。

司法書士試験の基準点の壁は高いですが、実は基準点を全てクリアするだけでは合格にはなりません。

司法書士試験には、基準点のほかに「合格点」が設定されています。

この合格点は「午前択一」「午後択一」「記述」の3つの基準点の合計よりも高く、毎年少しずつ変動しています。

この基準点と合格点の点差について見ていきましょう。

司法書士試験の合格点の推移と必要な上乗せ点

2013年度~2023年度司法書士試験の基準点の合計と合格点、合格点までの上乗せ点をまとめると以下のとおり。

| 司法書士試験年度 | 基準点の合計 | 合格点 | 必要な上乗せ点 |

| 2013年度 | 204.0点 | 221.5点 | 17.5点 |

| 2014年度 | 187.5点 | 207.0点 | 19.5点 |

| 2015年度 | 198.5点 | 218.0点 | 19.5点 |

| 2016年度 | 177.5点 | 200.5点 | 23点 |

| 2017年度 | 181.0点 | 207.0点 | 26点 |

| 2018年度 | 187.0点 | 212.5点 | 25.5点 |

| 2019年度 | 173.5点 | 197.0点 | 23.5点 |

| 2020年度 | 179.0点 |

205.5点 |

26.5点 |

| 2021年度 | 181.0点 |

208.5点 |

27.5点 |

| 2022年度 | 191.0点 |

216.5点 |

25.5点 |

| 2023年度 | 183.5点 |

211.0点 |

27.5点 |

司法書士試験の合格点を取るためには、基準点+20~25点前後くらいの上乗せ点を取る必要があります。

「午前択一」「午後択一」「記述」で均等に上乗せ点を取ろうとすると7~8点ずつ多く点を取ることになりますが、上乗せ点の多くは「午前択一」で稼いでおくのがおすすめです。

なぜなら、

- 記述は満点が取れない問題なので、頑張って勉強しても得点の伸びが悪い

- 択一式は勉強した内容が出題されれば確実に得点がアップする

- 午前択一は試験時間に余裕があるので、全問しっかりチェックできる

- 午後は時間が足りないので、択一をじっくり検討できない

という特徴があるからです。

司法書士試験の合格という目標を達成するためなら、午前択一で上乗せ点の大部分を稼ぐ勉強方針のほうが効率が良いのです。

司法書士の合格点を取るには、まず択一基準点をクリア

ここまでの司法書士試験の形式や配点、基準点、合格点の仕組みの情報をまとめると以下のとおり。

ここまでの司法書士試験の形式や配点、基準点、合格点の仕組みの情報をまとめると以下のとおり。

- 口述試験の合格率はほぼ100%、筆記試験で全てが決まる

- 択一は7~8割以上正解し、基準点を超えないと不合格

- 択一の基準点で全受験者の85%以上が不合格になる

- 合格点は、基準点合計に20~25点前後の上乗せ点が必要

- 上乗せ点は午前択一で稼ぐのが一番楽

この情報から考えれば、司法書士試験の合格点を取る攻略法が見えます。

それは「択一をとにかく正確に解けるようになること」です。

85%以上の人が択一で基準点が取れず、記述を採点してもらえないのですから択一は重要。

さらに合格点に必要な上乗せ点を取るためにも択一が重要です。

合格点を取るには最終的に択一で9割近い正答率が必要となってきます。

司法書士試験は

|

といった勉強方法が考えられます。

しかし、9割近く正答できる正確な知識を身につけるなら「予備校・通信講座」の方が良いです。

司法書士試験の合格者の多くが予備校・通信講座の利用者なのは、択一でとても高い正答率が求められることが理由の1つでしょう。

司法書士の予備校・通信講座は色々なところがあるので、以下の記事を参考にしてあなたに一番合う予備校・通信講座選びに役立ててください。

司法書士試験の配点・基準点・合格点の仕組みまとめ

司法書士試験は以下のように筆記試験と口述試験に分けられます。

| 試験 | 時期 |

| 筆記試験(択一式と記述式) | 7月の第一日曜日 |

| 口述試験(筆記試験合格者のみが受験) | 10月上旬ごろ |

口述試験の合格率はほぼ100%であるため、筆記試験が重要。

筆記試験は科目ごとに午前と午後に分けて1日で実施されます。

令和6年度以降の筆記試験の配点は以下のとおり。

| 午前(2時間) | 択一式35問 105点満点 |

| 午後(3時間) | 択一式35問 105点満点 |

| 記述式2問 140点満点 |

「午前択一」「午後択一」「記述」にそれぞれ基準点と呼ばれる足切り点があり、どれか一つでも取れなければ不合格になります。

択一の基準点は7~8割以上と高く、司法書士試験の一番の壁です。

全ての基準点をクリアし、さらに20~25点前後の上乗せ点が稼げると合格点。

基準点以上の得点が必要となるため、最終的に択一は9割近い正解が必要になってきます。

このため、司法書士試験はとにかく択一中心の勉強が必要。

特に正確性が大事になるため、しっかりと理解を深められるよう予備校・通信講座を使って勉強するのがおすすめです。

司法書士試験は1年で合格するのは難しいですが、あなたに合った予備校・通信講座で勉強できれば数年で合格することは十分可能です。

まずはあなたに合った予備校・通信講座探しから始めて、司法書士としての人生のスタートに向かっていきましょう!