おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士試験の合格率ってどのくらい?

どのくらいの難易度なの?難しい?

司法書士は偏差値どのくらいあれば合格できる?

法学部出身や若い人じゃないと難しすぎて無理?

普通の社会人が合格するにはどう勉強すれば良い?

そんな風に思っていませんか?

私は理系出身でしたが、4年間で司法書士試験に合格し、司法書士となることができました。

合格してから振り返っても司法書士試験はかなり難易度が高い試験だと考えています。ただやみくもに勉強するだけでは10年経っても合格できない人もいるのが事実。

しかし、実はポイントをちゃんと理解してコツコツ勉強を続ければ、司法書士試験は決して難しすぎる試験ではないです。

そのためこの記事では、

|

といったことを客観的な試験データを見ながら解説。

この記事を読むことで、司法書士試験の合格率と難易度が分かり、あなたが合格に必要な勉強ができそうか判断するヒントが得られますよ。

まずこの記事の結論をまとめておきます。

| 司法書士試験の難易度が高い理由 | 普通の社会人でも大丈夫な理由 |

| 試験範囲がかなり広い 3000時間の勉強時間が必要 基準点という足切りがある 午後試験の時間が足りない 他資格より低い合格率4~5% |

合格率が上昇傾向 相対評価なので合格の順番がまわってくる 偏差値60相当の基準点クリアで合格を狙える 法学部「以外」の合格者が半分以上 合格者の平均年齢は約40歳 高卒最年少合格、82歳合格という実例あり |

司法書士試験の難易度が高いことは事実ですが、試験データを見ると社会人の合格者がほとんど。

法学部以外出身で法律学習経験がなかった合格者も多く、みんな働きながら勉強して合格しているんです。

働きながら勉強する人には、通学時間をかけず、通勤、昼休みなど隙間時間も勉強時間に変えられる通信講座 ![]() を活用する人が多くいます。

を活用する人が多くいます。

司法書士試験は難しすぎる無理ゲーではない

最初に結論を言うと、司法書士試験は高難易度ですが、数年勉強できるなら普通の人でも十分合格できる難易度です。

最初に結論を言うと、司法書士試験は高難易度ですが、数年勉強できるなら普通の人でも十分合格できる難易度です。

直近の司法書士試験の受験者数・合格者数・合格率の推移は以下のとおり。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2023年度 | 13,372人 |

695人 |

5.19% |

| 2022年度 | 12,727人 | 660人 | 5.18% |

| 2021年度 | 11,925人 | 613人 | 5.14% |

| 2020年度 | 11,494人 | 595人 | 5.17% |

| 2019年度 | 13,683人 | 601人 | 4.39% |

| 2018年度 | 14,387人 | 621人 | 4.31% |

| 2017年度 | 15,440人 | 629人 | 4.07% |

| 2016年度 | 16,725人 | 660人 | 3.94% |

| 2015年度 | 17,920人 | 707人 | 3.94% |

| 2014年度 | 20,130人 | 759人 | 3.77% |

| 2013年度 | 22,494人 | 796人 | 3.54% |

過去5年の試験データは法務省のサイトに掲載されています。

司法書士試験の合格率はここ11年で3.54%から5.19%へ上昇推移(合格率1.47倍)しています。

司法書士試験の現在の合格率は約5%であり、難易度はかなり高いと言えます。

しかし、この合格率5%というのは

|

などの受験生全員を含めた合格率です。

「1年だけ勉強した人」と「3年勉強した人」なら3年のほうが有利なのは当たり前。

そのため、司法書士試験の一発合格の合格率は5%よりも低くなります。

逆に言えば、3年~5年など何年もかけて勉強するのであれば合格率は5%よりももっと高いということ。

つまり、数年かけて合格を目指すという前提なら司法書士試験は難しすぎるとは言えない難易度に落ち着き、普通の社会人でも十分に合格が狙えます。

ここからは、

|

をより細かく解説していきます。

司法書士の難易度が高い理由5つ

司法書士試験と他の法律資格試験の必要勉強時間、合格率、倍率を比較すると以下のとおり。

司法書士試験と他の法律資格試験の必要勉強時間、合格率、倍率を比較すると以下のとおり。

|

|

勉強時間 |

合格率 |

倍率 |

|

予備試験 |

3000~8000時間 |

3.63% |

27.55倍 |

|

司法書士試験 |

3000時間 |

5.19% |

19.28倍 |

|

行政書士試験 |

600~1000時間 |

11.18% |

8.94倍 |

勉強時間・合格率・倍率の3点で比較すると、司法書士試験の難易度は行政書士より予備試験に近いことが分かります。

司法試験・予備試験は最難関の法律資格。

司法書士試験も最難関クラスの難易度だということが分かります。

司法書士試験の難易度が高い理由は以下のとおり。

| 難易度が高い理由① | 試験範囲が11科目と広い |

| 難易度が高い理由② | 3000時間も勉強が必要 |

| 難易度が高い理由③ | 足切り点(基準点)がある |

| 難易度が高い理由④ | 午後試験の時間が短い |

| 難易度が高い理由⑤ | 5%(20人に1人)しか合格しない |

これらの理由について1つずつ詳しく解説します。

理由1:試験範囲が11科目と広い

司法書士試験は試験科目が多く範囲が非常に広いです。

難易度の比較対象としてよく挙げられる行政書士試験と出題法律科目を比較すると以下のとおり。

| 司法書士試験 (法律11科目) |

行政書士試験 (法律5科目) |

| 憲法 | 憲法 |

| 民法 | 民法 |

| 行政法 | |

| 商法 | 商法 |

| 基礎法学 | |

| 刑法 | |

| 民事訴訟法 | |

| 民事執行法 | |

| 民事保全法 | |

| 供託法 | |

| 司法書士法 | |

| 不動産登記法 | |

| 商業登記法 |

司法書士試験の不動産登記法、商業登記法についてはマークシートの択一だけでなく、申請書を書き起こすような記述式問題もあり。

行政書士試験の行政法、民法には記述式問題もありますが、40字で回答する形式なので司法書士試験より難易度は低め。

| 司法書士試験の記述式 | 行政書士試験の記述式 |

| 不動産登記法1問と商業登記法1問 1問あたり事例や資料が10数ページ 大問1問の中に小問が複数 申請書を0から書き出して回答 1問あたり1時間前後はかかる |

行政法1問と民法2問 事例や問題文は1ページ 問題に合わせて40文字前後で回答 1問あたり5~10分くらいかかる |

このように、行政書士試験と比べると法律科目数が2倍以上あり、勉強しなければならないことも非常に多くなっていることが司法書士の難易度が高い理由の1つです。

理由2: 3000時間の勉強が必要

司法書士試験の合格には3000時間の勉強が必要とよく言われます。

1年で3000時間勉強しようとすると、毎日8時間13分勉強を1日も休みなく続けなければなりません。

社会人はもちろん、学生でも毎日8時間以上の勉強を続けるのは難しいです。

この圧倒的な必要勉強時間が司法書士試験の難易度を上げています。

理由3:基準点の壁が高い

司法書士試験は午前と午後に分けて行われますが、

|

の3つでそれぞれ足切りになる点(基準点)が設定されます。

このうち、択一式の基準点がかなり高いため、受験生のおよそ85%前後が択一式で足切りされてしまいます。

基準点は固定されておらず、毎年試験の出来によって上下します。

基準点は例年だいたい以下のとおり。

|

午前(択一式) |

7.5割~8.5割(105点満点) |

|

午後(択一式) |

7割~8割(105点満点) |

|

午後(記述式) |

5割前後(70点満点) |

合格には択一式で正答率8割が必要になるため、いわゆる「捨て科目」を作ることができません。

このように苦手科目があっても逃げられないのも司法書士試験の難易度が高い理由になっています。

理由4:午後試験の時間が足りない

司法書士試験の試験時間と出題数は以下のようになっています。

|

午前(2時間) |

択一式 |

35問 |

|

午後(3時間) |

択一式 |

35問 |

|

記述式 |

2問 |

問題になるのが午後の記述式で、不動産登記法と商業登記法から1問ずつ出ます。

択一式が2時間だから、記述式1問30分で解けば時間内に解き終わるな!

というように見えますが、これは大きな間違いです。

司法書士試験の記述式はボリュームが多く、合格者であっても1問30分で解くことはほぼ無理ゲー。ほとんどの合格者は1問に1時間前後かけて回答します。

そのため、午後は

|

というのが基本的な時間配分になるわけです。

そのため、択一式(5肢択一)1問あたり1分40秒で答えを出してマークシート記入まで終わらせる必要があります。

つまり、司法書士試験(午後)は無理ゲーではなく早解きゲー。

他の資格試験と比べても、この午後試験の時間の無さは際立っており、司法書士試験の難易度が高いとか難しすぎると言われる理由になっているのです。

理由5:合格率が他資格より低い4~5%

試験の難易度の目安としては、合格率はかなり分かりやすい指標です。

法律系の資格を合格率順に並べてみると以下のようになります。

|

2021年度(一部2020年度)資格試験の合格率の比較 |

|

|

資格試験 |

合格率 |

|

税理士(5科目到達) |

2.14% |

|

予備試験 |

4.00% |

|

司法書士 |

5.14% |

|

弁理士 |

7.85% |

|

社会保険労務士 |

7.87% |

|

マンション管理士(2020) |

7.97% |

|

国家総合職(大卒程度) |

9.53% |

|

土地家屋調査士 |

10.46% |

|

行政書士 |

11.18% |

|

公認会計士 |

11.87% |

|

通関士(全科目受験) |

14.92% |

|

税理士(一部科目合格) |

16.68% |

|

宅建士(10月試験) |

17.91% |

|

中小企業診断士(2020第2次試験) |

18.38% |

|

国家一般職(大卒程度・行政) |

24.45% |

|

中小企業診断士(第1次試験) |

36.36% |

税理士のような科目合格制度がある試験を除くと、一発勝負の試験の中では司法書士試験は予備試験の次に合格率が低い試験。

司法書士試験が難しいと言われる理由のほとんどはこの合格率の低さが原因です。

このように、司法書士試験の難易度がかなり高い理由はたくさんあります。

司法書士試験の偏差値は他資格と比べて高め

あなた自身の高校受験、大学受験などの経験から、試験の難易度を偏差値で測ることに慣れている人も多いでしょう。

偏差値の定義からすると、資格ごとに受験生が違う状況での比較はあまり意味がありませんが、合格率からおおまかな資格の偏差値を算出すると以下のようになります。

|

資格試験の偏差値の比較 |

|

|

資格試験 |

偏差値 |

|

税理士(5科目到達) |

79 |

|

予備試験 |

68 |

|

司法書士 |

67 |

|

弁理士 |

64 |

|

社会保険労務士 |

64 |

|

マンション管理士(2020) |

64 |

|

国家総合職(大卒程度) |

63 |

|

土地家屋調査士 |

62 |

|

行政書士 |

62 |

|

公認会計士 |

62 |

|

通関士(全科目受験) |

60 |

|

税理士(一部科目合格) |

60 |

|

宅建士(10月試験) |

59 |

|

中小企業診断士(2020第2次試験) |

59 |

|

国家一般職(大卒程度・行政) |

57 |

|

中小企業診断士(第1次試験) |

53 |

司法書士試験の偏差値は67とかなり高いです。

しかし、試験制度や近年の傾向などをもっと細かく見ていくと、実は意外と普通の人が合格している試験だということが分かるのです。

なぜ普通の人が司法書士試験に合格できるのか、その理由について具体的な数字を示しながら解説していきます。

普通の社会人でも合格可能な理由6つ

司法書士試験の難易度が高い理由を挙げてきましたが、これらは「数年かけて勉強」することでほとんど解決することができます。

司法書士試験の難易度が高い理由を挙げてきましたが、これらは「数年かけて勉強」することでほとんど解決することができます。

|

試験範囲が11科目と広い |

→ |

1年かけて試験範囲を1周し、2年目以降に定着させていく |

|

3000時間の勉強 |

→ |

3年なら1日3時間、4年なら1日2時間強で達成できる |

|

足切り点 |

→ |

毎年同じ範囲を繰り返せば自然と正答率が上がりクリアできる |

|

午後試験の時間が足りない |

→ |

毎年同じ範囲を勉強することで解くスピードも上がる。早解きのテクニックも繰り返すうちに早さと正確性も上がる。 |

このように、3年以上かけて勉強できれば十分現実的な戦略で司法書士試験合格を目指すことができます。

ただ唯一、合格率だけは受験生がコントロールすることができません。

合格率5%なんて、とても合格できる気がしない

と思う人も多いでしょう。たしかに、一発合格を前提にすると一部の天才しか合格できない難関試験。

一発合格できる人は計算上およそ0.13%しかいません。

しかし、試験データや試験システムを分析すると司法書士試験は「数年かけて多くの普通の人が合格している試験」ということが分かります。

このデータ等を元に、普通の人が合格する理由を挙げると以下のとおり。

| 大丈夫な難易度である理由① | 合格率が増加傾向 |

| 大丈夫な難易度である理由② | 相対評価なので合格の順番がまわってくる |

| 大丈夫な難易度である理由③ | 偏差値60くらいまで頑張れば基準点 |

| 大丈夫な難易度である理由④ | 法学部以外の合格者が半分以上 |

| 大丈夫な難易度である理由⑤ | 合格者の平均年齢は40歳以上 |

| 大丈夫な難易度である理由⑥ | 高卒・80歳という合格実例アリ |

1つずつ詳しく説明していきます。

理由1:受験者数・合格者数・合格率の推移

一昔前の司法書士試験の合格率は約3%でしたが、最近は合格率5%に増加しています。

そして、今後も合格率は微増していく可能性が高いため、これから勉強する人は以前よりも合格しやすくなっていくと思われます。

今後も合格率が微増するという根拠は受験者数の減少です。

過去11年分の受験者数、合格者数、合格率の推移を表で再確認すると以下のとおり。

|

|

受験者数 |

合格者数 |

合格率 |

|

2013年 |

22,494人 |

796人 |

3.54% |

|

2014年 |

20,130人 |

759人 |

3.77% |

|

2015年 |

17,920人 |

707人 |

3.94% |

|

2016年 |

16,725人 |

660人 |

3.94% |

|

2017年 |

15,440人 |

629人 |

4.07% |

|

2018年 |

14,387人 |

621人 |

4.31% |

|

2019年 |

13,683人 |

601人 |

4.39% |

|

2020年 |

11,494人 |

595人 |

5.17% |

|

2021年 |

11,925人 |

613人 |

5.14% |

| 2022年 |

12,727人 |

660人 |

5.18% |

| 2023年 |

13,372人 |

695人 |

5.19% |

この11年で受験者数は半分近くまで減少しましたが、合格者数は8割ほどまでしか減っていません。

そのため、相対的に合格率は右上がりに推移し1.47倍になりました。

このデータを見る限り、受験者数の減少が続けば今後も合格率は上がっていくと考えられます。

理由2:相対評価の試験

司法書士試験は絶対評価ではなく、相対評価の試験です。

司法書士試験は絶対評価ではなく、相対評価の試験です。

合格率が5%であれば上位5%が合格して試験から抜けていくということ。

そのため、あなたが毎年試験範囲を繰り返し勉強し地道に成績を伸ばしていけば、いつか必ず合格の順番が回ってきます。

司法書士試験は相対評価で上位5%が合格します。

そのため、数年待てば合格の順番がきます。ただし、これは

「新たに勉強を始めた人に追い抜かれない」

という前提条件が必要。だから、スタートからごぼう抜きする超人的な勉強はいりませんが、ペースを守って勉強を続けるのは大事。#司法書士試験

— よしと@資格ワン(司法書士試験・行政書士試験の情報発信) (@yoshitoshikaku1) September 18, 2022

そして、相対評価の試験ということは

|

ができれば相対的な順位が上がるので合格します。

つまり、司法書士試験は難問を解けるように勉強する試験ではなく、基本事項を絶対に間違えないように勉強する試験ということ。

基本に絞って何年も繰り返し勉強することで、普通の人が合格しています。

理由3:基準点は偏差値60くらい

難易度の指標として馴染みがある偏差値で司法書士試験を分析してみましょう。

2021年の司法書士試験の3つの基準点で受験生の偏差値を計算すると以下のとおり。

|

|

基準点 |

偏差値 |

|

午前択一 |

81点 |

57.94 |

|

午後択一 |

66点 |

63.62 |

|

午後記述 |

34.0点 |

50.04 |

法務省:令和3年度司法書士試験筆記試験(記述式問題)得点別員数表

のデータから計算。

午前、午後ともに択一式の基準点突破に必要な偏差値は60前後。

例年、受験者にはお試し受験の人や、試験範囲を一通り終えていない人などとりあえず受けてみた人が含まれているため、がっつり勉強してきた本気の受験生ベースで計算できるなら偏差値は50代になるでしょう。

偏差値50台から60くらいであれば普通の人でも頑張り次第で十分取れます!

さらに記述式については、平均点=偏差値50くらいで基準点突破になるので、そこそこ頑張れば十分。

数年じっくりと勉強すれば普通に行けそうな実感が湧いてきませんか?

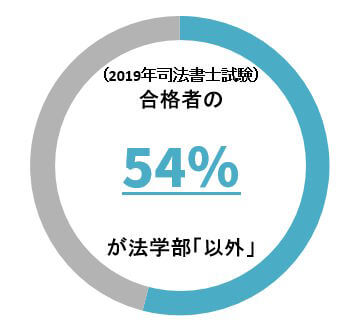

理由4:法学部以外の合格者が半数以上

司法書士の試験科目は全て法律なので一見すると法学部が圧倒的に有利なように見えます。

しかし、大手資格予備校LECの「2019年口述模擬試験アンケート」によると合格者のうち「法学部出身は46%」「法学部以外は54%」という結果が出ています。

実は法律を勉強したことがない「普通の人」が多数合格しているのが司法書士試験の現状。

司法書士試験の主要科目には不動産登記法がありますが、ほとんどの大学では不動産登記法の授業はありません。

そのため、法学部出身であればものすごく有利とまでは言えないのです。

司法書士試験は学歴や偏差値よりも、試験対策の勉強をしたかどうかで合格が決まります。

理由5:合格者の平均年齢は約40歳

2023年の司法書士試験合格者の平均年齢は41.14歳でした。

さきほどのLECの合格者アンケートの受験回数の項目では、およそ50%の人が受験4回までに合格しています。

3年~6年の間くらいで合格できると考えても、30代~40歳くらいから勉強を始めて合格するのが司法書士試験合格者の平均的な姿ということになります。

30代以上の人は仕事や家事・育児などがあることがほとんどですので、合格者のほとんどが兼業受験生と推察できます。

このような普通の社会人がコツコツと勉強をして合格しているのが司法書士試験です。

理由6:高卒で最年少合格・82歳で合格という実例

司法書士試験の最年少合格は19歳。最高齢合格は82歳です。

しかも、2019年の最年少合格者の最終学歴は高卒であることが分かっています。

2023年の司法書士試験で19歳が最年少合格、82歳が最高年齢合格となり記録を更新するなど、年齢による差は年々縮まっています。

予備試験と比べると明らかに誰でも挑戦できるのが司法書士試験だということが分かります。

高難易度の司法書士試験に合格する勉強法

あなたが難しい司法書士試験に合格するためには、合格している普通の人の勉強法を真似するのが一番です。

あなたが難しい司法書士試験に合格するためには、合格している普通の人の勉強法を真似するのが一番です。

ただし、特殊な勉強法は真似してもあなたに合わない可能性があるため、合格者の勉強法の共通点を抽出して真似するのがポイントです。

多くの合格者の勉強法の共通点は

|

という2点。

この2点についてもう少し詳しく解説していきます。

3~4年の間に毎日2時間以上勉強

合格者のほとんどは平日も休日も毎日コツコツ勉強を続けていました。

平日は短め、休日は長めと勉強時間に違いはあっても、できるだけ毎日勉強をするのがポイントです。

合格に必要な3000時間勉強するためには、3年間なら毎日3時間弱、4年間なら毎日2時間ちょっとの勉強が必要。

司法書士試験は試験範囲が広く、基本的なことを正確に解けることが重要な試験です。

そのため、なるべく忘れないよう毎日コツコツ勉強を継続するのが最重要なのです。

スタディングは大手予備校に比べて講義内容を厳選し、

| 暗記ツール | 英単語帳のように穴埋め形式で要点や記述雛形を暗記できる |

| 一問一答形式問題 | 勉強したことをすぐに問題形式で解き、試験で点を取れる力を身につける |

| 五肢択一問題 | 本番と同じ五肢択一問題で、身についているかチェック&本番慣れできる |

| AI問題復習 | 正解不正解をAIが学習し、あなたが今復習すべき問題を適切な時期、回数出題してくれる |

| 問題横断復習 | 科目の枠を超えて問題を出題してくれるので、直前期の総復習や疑似本試験として問題演習ができる |

など大事な基礎を徹底マスターできる復習・演習機能が充実しています。

毎日勉強するためには、やる気などのモチベーションも重要ですが、毎日勉強を続けられる環境がとても大事。

合格にはあなたの覚悟だけではなく、周りの理解・協力も必要です。

周りの理解・協力が得られないのであれば、周りに不満が出ないように勉強時間が確保できるのかをよく考えてみてください。

一発合格とか、毎日6時間勉強など無理な勉強計画は挫折する原因となってしまうので、毎日少しずつでも勉強を継続することを重視するのが合格のコツ。

専業なら2年合格も十分可能

忙しい社会人の人は3~4年かけて合格を目指すのがおすすめですが、司法書士試験に専念できる環境の人であれば1~2年で合格することも可能です。

1年で合格を目指すのであれば毎日8時間以上の勉強を継続する必要があるため、相当の精神力と恵まれた環境が必要。

2年合格を目指すなら毎日5時間以上の勉強で足ります。

こちらのほうがかなり現実的。

専業受験生でも、連続して長時間勉強しようとすると続かなかったり、集中力が切れてしまいがちなので、休憩を上手く取り入れ無理なく継続できるスケジュールを立てるようにしてください。

プロ講師の指導を受ける

司法書士試験に合格するためには、予備校を利用してプロの講師の指導を受けるのがおすすめ。

なぜならプロ講師は数多くの受験生を見てきているため、合格者に共通する勉強法についても詳しいからです。

合格後の研修で同期と話をしていても、ほとんどの人は予備校を利用して合格しています。

講師にもあなたとの相性があります。

相性の悪い講師と一緒では合格までの長丁場を戦い切ることはできません。

事前に口コミ・評判や無料体験をチェックして、あなたに合った講師に習うのが司法書士試験の難易度を下げるポイントです。

司法書士試験は難しすぎる無理ゲー?難易度まとめ

司法書士試験は以下のような理由で難易度が高いです。

| 司法書士試験の難易度が高い理由 |

| 試験範囲がかなり広い 3000時間の勉強時間が必要 基準点という足切りがある 午後試験の時間が足りない 他資格より低い合格率4~5% |

特に1年で一発合格するのはかなり難しいと言えます。

しかし、数年計画で勉強すれば難易度は下がり、普通の社会人でも合格可能です。

| 普通の社会人でも大丈夫な理由 |

| 合格率が上昇傾向 相対評価なので合格の順番がまわってくる 偏差値60相当の基準点クリアで合格を狙える 法学部「以外」の合格者が半分以上 合格者の平均年齢は約40歳 高卒最年少合格、82歳合格という実例あり |

こういった客観的な試験データもあるため、数年がかりなら普通の人にとって難しすぎる試験ではありません。

普通の人が司法書士試験に合格するためには、毎日勉強を継続するのがポイント。

1日に2~3時間勉強できるなら3~4年で合格を目指せます。

毎日の勉強継続には、あなたのやる気だけでなく勉強を続けられる環境も大事。

勉強時間は隙間時間での学習で補えますが、周囲の協力・理解が得られない場合はあなたの時間が奪われ、合格が遠のく可能性があります。

また、ただ勉強時間を増やすだけでなく合格者に共通する効率の良い勉強方法を実践することも非常に大事。

予備校のプロ講師はたくさんの受験生・合格者を見てきているため、分かりやすい講義をするだけでなく、効率の良い勉強方法についても教えてくれます。

講師によっても教える勉強方法は異なるため、無料体験講義などを通じてあなたと相性の良い講師を探し出すことが、あなたが司法書士試験に合格する最短ルートになりますよ。