おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

司法書士になりたい!独学ではきつい?

独学のメリット・デメリットは?

独学のテキストや過去問題集はどれがおすすめ?

独学ではどうやって勉強を進めれば合格できる?

独学スケジュールはどんな感じに進めれば良いのかな?

そんな疑問はないでしょうか?

この記事では、独学で司法書士試験に合格するための以下の内容について説明します。

|

無計画に独学するといつまでもダラダラと勉強してしまい、司法書士合格までに何年かかるかを見通すことも難しくなりますので、しっかりスケジュールを立てて計画的に挑みましょう。

司法書士の独学合格は可能だが覚悟が必要

司法書士試験は独学で合格できますか?

独学で合格している人はいますが、超少数派です。

私が実際に合格後の新人研修で名刺交換した人のデータを使って計算すると、受験者のうち独学で合格する人は約0.063%(1万人のうち6人)です。

一般的に司法書士試験に合格するには3000時間の勉強が必要と言われますが、これは講座を使う場合の話。

独学は最初の理解に時間がかかる分、4000時間くらいはかかると見ておきましょう。

このように、司法書士試験に独学合格する難易度はかなり高いため、あなたが独学したいと考えているのであれば

|

をしっかりと把握し、戦略的に独学する必要があります。

この記事では、予備校の講座を一切使わない勉強法を独学と定義しています。

通信講座を使って勉強する人は、司法書士通信講座12社の評判や予備校の合格率をまとめた記事を参考にどうぞ。

司法書士試験を独学するメリット・デメリット

司法書士試験の勉強では予備校を使うことがよく勧められます。

正直なところ、前述した合格率の差もあるので、私も予備校を使ったほうが良いと思います。

しかし、独学にもメリットとデメリットがあるため、あなたの条件次第では独学を選んだほうが良い場合もあります。

そのため、独学のメリットとデメリットを事前にしっかりと把握しておきましょう。

独学の【メリット】

司法書士で独学するメリットは以下の3点。

| 独学のメリット① | 費用が抑えられる |

| 独学のメリット② | 自由にペースを調整できる |

| 独学のメリット③ | お試しで勉強を始めやすい |

それぞれのメリットについて詳しく解説をしていきます。

独学のメリット①:費用が抑えられる

独学は予備校より費用が安いのがメリットです。

実際に独学の教材を買い揃えるとおよそ8万円前後かかります。

司法書士予備校は約5万円~50万円ほどかかるので、独学であれば数万円から数十万円ほど抑えることができる場合があります。

独学のメリット②:自由にペースを調整できる

独学で勉強する場合は、予備校のように講義スケジュールに縛られることなく、自分のペースで勉強することができます。

予備校へ通学、あるいは通信講座を利用する場合は、予備校で決められた日時に講義や講義配信がされます。

通信講座の場合なら講義を後で視聴することもできますが、視聴期限が設定されているため、勉強のペースを完全に自由に決めることはできません。

また、予備校を利用する場合は講義が始まるタイミングが決まっているため、タイミングが来るまではあなたに時間的余裕があっても先に勉強を進めることができません。

今年は思ったより忙しくなってしまったから翌年の試験の合格に切り替えよう

数カ月後は忙しいから今のうちにたくさん勉強しておこう

といった事情がある人は独学の方が勉強のペースが調整できるので都合が良いです。

独学のメリット③:お試しで始めやすい

司法書士試験に自分が合格できるのか、勉強を始めてから見極めたい

と考える人はお試しとして独学で勉強を始めるのはアリ。

独学なら必要なテキスト類を最初に全部買う必要はないので数千円でスタート可能。

一方、予備校は最初に全部費用を支払うか、分割で支払う必要があるため5万円以上の高額な出費となります。

そのため、

勉強内容が自分に合ってなかったからやっぱり止めた

毎日勉強を続けるのが思ったよりつらかったので止める

という場合に費用を大幅に抑えることができるので「絶対に司法書士になりたい!」という意志が固まっていない人でも、独学なら気軽にチャレンジしてみることができます。

また、「独学で勉強を続けられるかどうか」は独学、予備校に関わらず「あなたが司法書士試験に合格できるかどうか」にも大きく影響します。

司法書士試験の合格にはおよそ3,000時間は勉強時間が必要と言われますが、その3,000時間のほとんどは自習の時間です。

予備校に通っても予備校を利用するだけでは司法書士試験に合格するのは無理。

予備校でも独学でも、司法書士試験合格のためには自分で勉強を続けられることが必須。

そのため、まず独学から勉強を始めて続けられるのかどうかを確認するのはとても有効なんです。

お試しで独学を始める場合には、民法の最初の分だけテキストと過去問を買って勉強すると良いです。

具体的なおすすめ教材については、あとでまとめて解説します。

独学の【デメリット】

司法書士の独学にはもちろんデメリットもあります。

司法書士の独学にはもちろんデメリットもあります。

デメリットはおおまかに以下の3つ。

| 独学のデメリット① | 最初の理解に時間がかかる |

| 独学のデメリット② | 法改正への対応が大変 |

| 独学のデメリット③ | 勉強が続けにくく挫折しやすい |

これらのデメリットも踏まえたうえで独学するかどうかを決めましょう。

独学のデメリット①:1周目の理解に時間がかかる

勉強は何も知らない状態から理解をするのが一番時間がかかります。

そのため、独学で試験範囲を一通り理解しようとすると予備校に比べてかなりの勉強時間が必要となります。

人によっては時間がかかるだけでなく、テキストだけでは理解できない場合も。

司法書士は試験範囲が広いため、独学で多くの勉強時間が必要になると予備校利用者に比べて1年~2年ほど合格まで余計な時間がかかります。

そのため、あなたが短期合格を目指すのであれば独学せずに予備校を使うほうが無難。

また、勉強が1年~2年長引くと勉強を続けるための費用もかかるので結果的に予備校を利用して短期合格した場合と費用があまり変わらなかったという事態になる可能性も。

独学のデメリット②:法改正の対応が大変

独学だと毎年の法改正に自分で対応しなければならないため、予備校利用者に比べて勉強効率が落ちてしまいます。

法律は毎年のように大小の差はあれど改正があります。

改正内容によっては過去問の○×がひっくり返ることもあるので、法改正を無視することはできません。

独学する場合は、自分で改正内容を調べてテキストに注意書きをしたり、過去問題集にもメモすることに。

予備校利用者であれば、講師が改正内容をまとめてくれますから受講生は改正点まとめをもらうだけで済み、その分勉強に集中することができます。

つまり、独学は調べ物をする時間が余計に増えるだけでなく、その差を埋めるためにもっと勉強時間を増やさないと予備校利用者に勝てないので合格が難しくなるということが言えます。

独学のデメリット③:勉強が続けにくく挫折しやすい

人間はどうしても自分に甘くなる生き物。

そのため、

今日はすごく疲れているから

今の時期はすごく忙しいから

といったもっともらしい理由をつけて

今日は勉強しなくても、明日やれば大丈夫

と、より楽な方へ流れてしまいます。

このようなことが積み重なって勉強時間が不足したり、勉強自体をやらなくなってしまいます。

そうなるともちろん司法書士試験に合格することはできません。

予備校を利用していると講義のスケジュールが決まっているため、勉強をサボりにくくなります。

講義スケジュールから勉強が遅れてしまっても、勉強が遅れていることが自分でもはっきりと分かるので焦りが生まれ、勉強をするきっかけになります。

しかし、独学だと自分の勉強が遅れていることに気がつきにくく、どんどんと勉強が遅れてしまいがち。

そのため、司法書士を独学するなら

|

の2つが大事です。

独学を続けられる勉強環境とは

通常の努力であれば、予備校を利用しても合格まで3年くらいかかることが多いので、独学する場合も最低3年はかかると考えるべきです。

そのため「3年以上先も毎日勉強を安定して続けられる環境」を準備できることが独学の条件となります。

具体的な環境としては以下のようなものです。

| 家庭面 |

|

| 仕事面 |

|

| 健康面 |

|

これらに不安があるのであれば、短期合格を目指して予備校・通信講座を利用したほうが司法書士試験には合格しやすいと考えられます。

司法書士の独学テキスト&過去問題集のおすすめ

司法書士試験で独学するならテキスト・過去問はどれを使うべき?

テキストは「オートマ」

過去問は「オートマ過去問」

記述式対策は「オートマ」「うかる!司法書士記述式答案構成力」

を使うのがおすすめです。

独学テキストなら【オートマ】

司法書士独学の定番テキストと言えば「オートマ」と言われるほどに「山本浩司のautoma system」シリーズがおすすめ。

オートマの特徴は以下のとおり。

| オートマの特徴① |

法律初学者でも理解しやすい、口語調で分かりやすい説明 |

| オートマの特徴② |

説明の間に過去問もはいっているので、理解度を確認しながら読み進められる |

| オートマの特徴③ |

関連性の高い科目が一緒になっているので効率良く学習できる |

司法書士試験のテキストの中では一番「読むだけで理解しやすい」ので独学では圧倒的な人気があります。

山本浩司先生の著したテキストは本当に面白い😊『わかりやすい』ってだけじゃ無くて、続きが気になって読み進めてしまう小説みたいな感じです。どうしても民法の物件・担保物件は設問の多彩さから煩雑になりがちだけど、こんなに『面白く』仕上げられるのって凄いです(*´ω`*)#司法書士試験/#朝勉部 pic.twitter.com/fQrjNKTlox

— 天狐牧師 (@OTT_Dawid) January 20, 2021

本屋で司法書士試験の入門書を立ち読みしていたのですが、オートマが1番使い勝手がよさそうですね。解説も腹落ち感があってグッときたし、過去問が一問一答形式なのが最高😇

とりあえずオートマで学習を進めてみて限界が来たら違う方法を考えてみます…!!— こやまゆう (@Koya_Yuu) February 1, 2022

2年目以降の中上級者向けの「オートマプレミア」というテキストもありますが、こちらは別に買わなくてOK。

「オートマプレミア」はよりコンパクトに関連知識を紐付けているテキストなので、新たな内容が書いてあるわけではありません。

「オートマ」だけしっかりとやり込めば問題なく司法書士試験に合格できますよ。

私も(予備校利用でしたが)最初は「オートマ」で司法書士試験の勉強をしていました。良い意味で教科書らしくない、砕けた説明が分かりやすいテキストです。

司法書士の独学テキストとして「リアリスティック」シリーズも人気があるのでどっちが良いかと悩むこともありますが、「オートマ」のほうが独学には向いていると言う合格者が多め。(私も同意見)

「リアリスティック」はどちらかと言うと、予備校の講義と一緒に使う方が向いているテキストです。

リアリスティックで独学はどうなんだろ。過去問演習がしにくいからおすすめできない。

独学はやはりオートマシリーズが強いよね。— 死神 (@sinnkannsenntub) May 17, 2020

リアリスティックをお使いの方から質問を受ける機会が増えてきたため、リアリスティックを購入してみましたが、正直このテキストは独学者にはお勧めできないと思いました。過去問の引用が無く、ここがこういう出題に繋がるから注意という記述も無く、理由付けも冗長に感じました。 #司法書士試験

— 九条@司法書士試験勉強法ブログ運用中! (@KyouzaiDesign) November 1, 2022

過去問題集は【オートマ過去問】か【合格ゾーン】

独学か予備校かに関わらず、過去問題集は必須の教材です。

過去問には色々な種類がありますが、「オートマ過去問」か「合格ゾーン」を使えばOK。

「オートマ過去問」と「合格ゾーン」を比較すると以下のとおり。

| オートマ過去問 | 合格ゾーン |

|

一問一答形式なので、テキストを勉強してすぐ解きやすい |

試験と同じ五肢択一形式なので、試験の練習になる |

| 新旧問わず重要な問題だけを集めているので、より短時間で重要問題を解ける |

何年分と区切って過去問を網羅しているので、時間をかけて全ての問題を解ける |

| 左ページに問題、右ページに解説という構成なのでテンポ良く解ける |

右ページに問題、ページをめくって左ページに解説という構成なので解説を目に入れずに問題が解ける |

「オートマ過去問」はテキストを勉強してすぐでも解きやすく、似たような問題が何回も出てこないので初心者におすすめの過去問題集です。

「オートマ過去問」は一問一答の「肢別」形式でまとめられている過去問であるため、

- 「オートマ」で新しい部分を勉強

- 「オートマ過去問」ですぐに復習

という初学者におすすめの勉強法がしやすいのがグッド。

テキストで勉強したことをすぐに過去問で復習できるので、記憶への定着率が良くなります。

とりあえず「オートマ過去問」だけで勉強して、試験と同じ五肢択一形式で解きたくなったら「合格ゾーン」を買うかどうか考えるという方針で十分。

そのほか、試験を追体験できる「年度別の過去問題集」や記述式だけ集めた「記述式の過去問題集」もありますが基本的には買わなくてOKです。

記述式は「オートマ記述式」「うかる!シリーズ」併用

司法書士試験は択一形式の問題のほか、記述式の出題もあります。

記述式も「オートマ」で勉強できるのですが、択一式のテキストに比べて「オートマ記述式」は難易度が高く独学で理解するのが難しいと感じることがあります。

「オートマ記述式」は基本の「オートマ」をばっちり理解できているのが前提。

そのため、私自身も最初は「オートマ記述式」が分からず記述式が苦手になった過去があります。

そのため記述式は「オートマ記述式+ひながた」(サブテキストの「みるみるわかる」含む)に加えて、記述式の解き方を学ぶために「うかる!司法書士記述式答案構成力」シリーズで勉強して合格する独学者が多いです。

不動産登記法と商業登記法で2冊。

同じく2冊。

不動産登記法、商業登記法のそれぞれに「基礎トレーニング編」「実践力養成編」があり合計4冊です。

択一式に比べて、記述式は同時に処理しなければならない情報が多いため独学には不向き。

そのため、記述式だけ予備校利用に切り替えて司法書士試験に合格した人も多いです。

私が記述式を書けるようになった

勉強法・講座などの解説はこちら

司法書士の独学費用は最低でも約8万円

これらの独学に必要な最低限のテキスト・過去問一式(六法を含まず)で81,070円かかります。

テキスト類の内訳は以下のとおり。

|

テキスト(択一式) |

山本浩司のautoma systemシリーズ11冊 30,030円 |

|

テキスト(記述式) |

山本浩司のautoma systemシリーズ2冊 みるみるわかる!不動産登記法・商業登記法2冊 山本浩司のオートマシステム試験に出るひながた集2冊 うかる!司法書士記述式答案構成力シリーズ4冊 27,940円 |

|

過去問題集 |

山本浩司のオートマ過去問シリーズ9冊 23,100円 |

|

合計 |

81,070円 |

テキスト一式がついて49,500円~で利用できる講座もあります。

民法の最初の部分は無料で利用できるので、テキスト等を揃えて勉強を始める前に一度お試し学習してみても良いです。

続いてこれらのテキスト・過去問を使ってどのように独学すれば良いのかを説明していきます。

司法書士で独学する場合の勉強法

司法書士試験のテキストと過去問題集を使った勉強法は以下のとおり。

司法書士試験のテキストと過去問題集を使った勉強法は以下のとおり。

| 独学での勉強法・手順 |

|

この方法で独学スケジュールに遅れないよう勉強を進めます。

スケジュールより早く勉強が終わっても、復習でテキストと過去問の繰り返してください。

司法書士試験は正確な知識の量が合否を分ける試験であるため、テキストを100%理解し過去問を100%正解できる状態を目指しましょう。

記述式はテキストと演習の組み合わせ

記述式の勉強は少し手順が違うので補足しておきます。

- テキストを読む

- ひながた集を覚えるために素振りノートに書く

- 演習問題を解く

- テキストで復習する

- テキストの次の単元に進む

択一の勉強と違うのは、「ひながたを覚えるためにノートに書き取りをする」「過去問ではなく演習問題を解く」の2点だけ。

独学だと記述式が難しくて理解できない!

と感じる人は、記述式だけ予備校の単科講座を受講するのも手です。

あなたの目標は「司法書士試験に合格すること」なのですから、完全独学!予備校の利用一切禁止!なんて縛りプレイをすることはありません。

単科講座を使えば数万円で記述式を補うことも可能です。

3年目まで記述式書けなかった私が合格した解き方・勉強法・対策講座のおすすめ

模試で時間配分を身につける

司法書士試験に合格するには知識の正確性が一番大事です。

しかし、解くスピードも早くなければ司法書士試験の合格は難しいです。

そのため、知識をかなり覚えられたら模擬試験を受けて、試験の時間配分や早く解くための試験テクニックを練習しましょう。

司法書士試験は午後試験が特に時間が不足します。

合格するためには午後試験3時間を、択一1時間、記述式2時間で解くのが目安です。

時間配分・解くスピードを身につけるためには、模試で練習するのが一番ですので、独学であっても毎年4~6月に行われる模試は受けておくのがおすすめ。

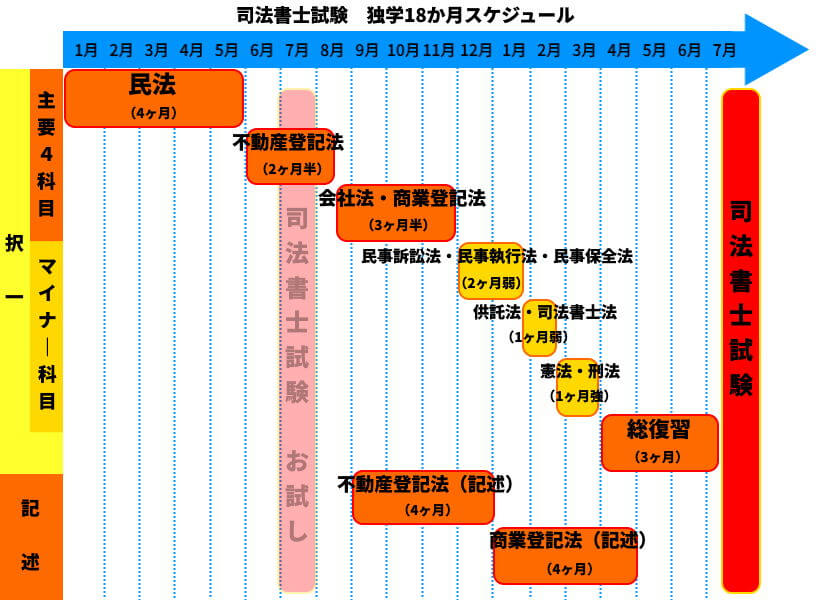

司法書士の独学スケジュール【初学者18ヶ月】

司法書士試験の択一は全11科目ですが、テキストのナンバリング通りの順番で勉強すればOKです。

1月から勉強を始め、翌年の7月の司法書士試験の合格を目指す場合(18ヶ月)の独学スケジュールのモデルプランについては以下のとおり。

テキストに「オートマ」を使うことを前提としているので、「会社法・商法」と「商業登記法」を一緒に勉強するスケジュールになっています。

|

択一の独学スケジュール |

||

| 1月~5月 | 4ヶ月 | 民法 |

| 6月~8月中旬 | 2ヶ月半 | 不動産登記法 |

| 8月中旬~11月 | 3ヶ月半 | 会社法・商法・商業登記法 |

| 12月~1月中旬 | 1ヶ月半 | 民事訴訟法 |

| 1月中旬~1月下旬 | 1~2週間 | 民事執行法・民事保全法 |

| 1月下旬~2月中旬 | 2~3週間 | 供託法 |

| 2月中旬 | 1週間未満 | 司法書士法 |

| 2月中旬~3月上旬 | 2週間 | 憲法 |

| 3月上旬~3月下旬 | 2~3週間 | 刑法 |

| 4月~7月 | 3ヶ月 | 全科目復習 |

司法書士試験合格には不動産登記法と商業登記法の記述の勉強もしなければならないため、上記の択一とは別に記述の勉強スケジュールも立てておく必要があります。

|

記述の独学スケジュール |

||

| 9月~12月 | 4ヶ月 | 不動産登記法 記述 |

| 1月~4月 | 4ヶ月 | 商業登記法 記述 |

記述は択一の勉強が終わったあとから始める感じです。

9月以降は択一の勉強と記述の勉強を並行して進めていくので勉強の負担は増えます。

勉強するのが大変ですが、択一の知識を忘れる前に記述をやった方が効率が良いので頑張って両立しましょう。

【初学者18ヶ月未満】の場合

司法書士試験まで18ヶ月未満の場合には、科目毎の勉強時間の割合を変えないように期間が圧縮されることになります。

期間を短くした分1日の勉強時間を増やしてカバーしなければなりません。

例えば7月から勉強をスタートする12ヶ月プランであれば期間は18ヶ月の2/3しかありませんから

| 各科目の勉強期間 | 2/3 |

| 毎日の勉強時間 | 1.5倍 |

となります。

18ヶ月プランで1日8時間勉強とすると、12ヶ月プランなら1日12時間勉強が必要ということになりますね。

このように、独学で1年合格(毎日休まず12時間勉強)はちょっと現実的では無いかなと思います。

【初学者18ヶ月以上】の場合

試験まで18ヶ月以上ある場合には、主要4科目の勉強期間は変えず、マイナー科目や記述、全科目復習にかける勉強期間を増やすのがおすすめ。

|

主要4科目

|

18ヶ月スケジュールと同じ

|

|

マイナー科目・記述式・総復習

|

勉強期間を増やす 特に「記述式」「総復習」で主要4科目の復習時間を増やす |

なぜなら、主要4科目は勉強量が多く難易度も高いため、最初から時間を多くかけるより一定のペースで一通り終えて全体像を把握することが大事だからです。

理解できなかったところや、よく覚えられていないところは記述や総復習の部分で勉強しなおすようにすればOK。

司法書士の独学でスケジュールに遅れてしまった場合

独学スケジュールから勉強が遅れてしまった場合でも総復習期間が3ヶ月ありますので、3ヶ月分までは取り返すことが可能。

もし4ヶ月以上遅れてしまっている場合には、残念ながらこれ以上独学で勉強するのは厳しいです。

なぜなら、翌年以降の合格を目指しても、独学を続ける限り翌年も同じように勉強が遅れていく可能性大だからです。

毎年勉強ペースが遅れると、何年独学しても司法書士試験に合格できずベテラン受験生化してしまう可能性が高いです。

実際に伊藤塾の合格体験記には、

- 12年独学して合格できなかった

- 伊藤塾を使ったら3年で合格できた

という実例あり。

独学の継続が難しいほど勉強が遅れているなら、素直に予備校・通信講座利用に切り替えていきましょう。

1年予備校を使って独学よりも1年早く司法書士に合格できれば、独学と予備校の差額以上の十分なメリットがあります。

1年早く司法書士試験に合格するメリットは例えば、

|

といったもの。

私自身が最初から予備校を使っても合格まで4年かかっているので、個人的にはあなたに合った評判の良い予備校・通信講座を選び早めに合格してしまうことをおすすめします。

司法書士独学テキスト・問題集のおすすめ・勉強法・スケジュールまとめ

独学で司法書士試験合格を目指す場合には、最初に独学スケジュールを立てましょう。

独学スケジュールを立てることで以下のようなデメリットを防ぐことができます。

|

独学は予備校よりも勉強の理解に時間がかかりますので、最低でも勉強期間18ヶ月は見ておいた方が良いです。

もっと短い期間で合格したいのであれば、独学は諦めて予備校を利用するのがおすすめ。

独学にかけられる時間が18ヶ月以上がある場合でも、主要4科目は18ヶ月と同じペースを保ちましょう。

あまりゆっくりだと理解して覚える速度よりも忘れる速度のほうが早くなってしまい、終わったあとに何も残らないからです。

18ヶ月以上の余った時間はマイナー科目や記述、総復習に充て、全体的に底上げをしましょう。

独学での勉強は自分でペースを決める必要があり、勉強が遅れてしまいがち。

独学でも予備校でも毎日勉強を続けなければいけないのは共通です。そのため、しっかり勉強ペースを守って独学合格を目指しましょう!